お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

求人募集しております!

募集内容の詳細は こちら !!

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 上のバナーを1日1回クリックにご協力下さい!<m(__)m>

**************************************************************************************

おばんでございます。樫山です。

前回までのブログ

↓ ↓ ↓

前回は、現代で言う感染症のような症状を東洋医学ではどう考えているか書きました。

やはり昔から流行病というのはあって、普段診る様な一般的な風邪などの症状とは違った、独特な症状が出ている病に対し温疫という独立した考え方がありました。

東洋医学でもそれらの症状に対する考え方や治療法があり、様々な対処法が考えられてきました。

現代西洋医学では、急性感染症に対し、抗生物質やワクチンなどを発見し対処してきました。

中には非常に効果のある薬もあり、多くの感染症の治療に効果を上げています。

ただ、今後も未知のウイルスや細菌が出現し、人類の生命を危険にさらす事があるかもしれません。

東洋医学は感染症の治療は不得手と言われる事がありますが、全く手出し出来ないという訳ではなく、東洋医学独自の治療法があります。

人間にはもともと自分を感染源から守る抵抗力が備わっていて、感染源を薬で 直接殺すのではなく、自分の抵抗力を高めてやることによって感染源を排除する。

そのような考え方が根底にある東洋医学が、感染症の予防や治療に役立つ事も大いにあると思います。

*****************************************************************************************

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら !!

*****************************************************************************************

読者の皆様、 こちらのバナーのクリックにご協力下さい!

*****************************************************************************************

こんばんは 浅田です

「下肢を痛めてから肩が挙がらなくなった」という患者さんを何度か診たことがあります。

転倒して下肢の外側をぶつけてから、肩関節が痛くなり上肢を拳上できなくなった。

小趾、薬趾をぶつけたり、骨折してから、肩に激痛と動作制限が出始めた。

捻挫して足関節の外側を痛めてから、肩が痛くなった。

このように、下肢の外側に外傷を負ってから、肩こり、肩関節周囲炎、肩関節石灰沈着など、肩の異常が出ることがあります。

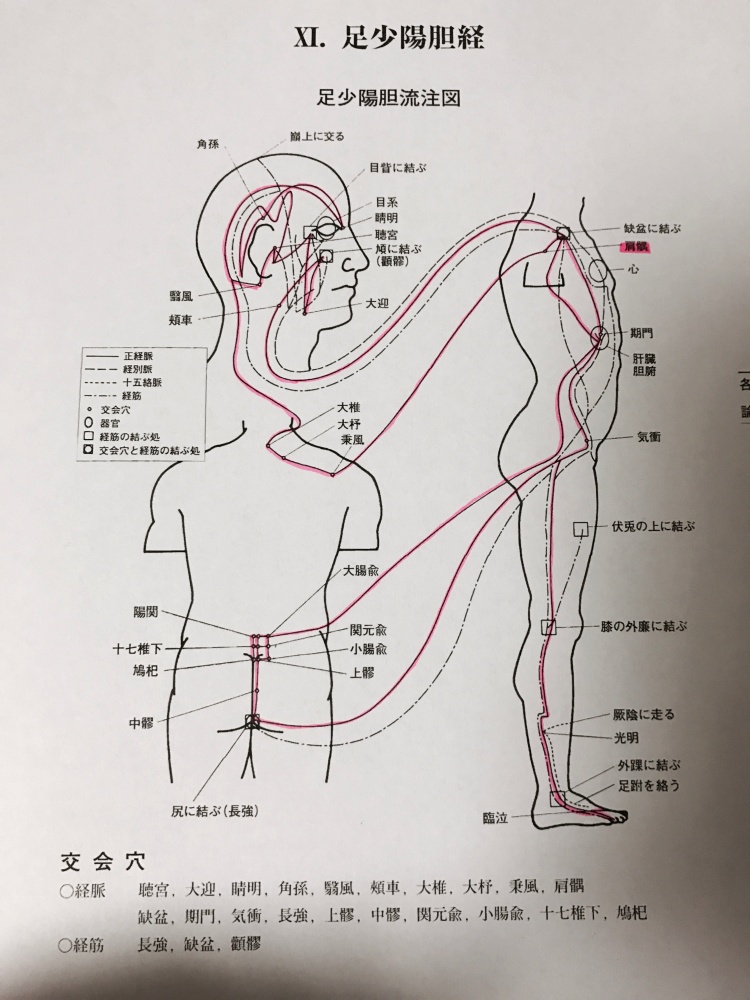

それは、足少陽胆経正経が「肩髃」を流注しているからです。

『足少陽胆経正経脈 流注図』

(参考文献 『臓腑経絡学』)

外傷によって、足少陽胆経の経気不利が起こり、「肩髃」を中心として肩関節の痛みや異常が生じる場合があります。

この場合は、肩に症状が出ているからと言って、肩周囲ばかり治療するのではなく、足少陽胆経を疏通経絡させる必要があります。

肩の症状が出る前に、足少陽経上の異常は無かったか、既往歴で足少陽胆経の経気不利を起こす様な病歴は無いか、問診の際に確認します。

問診情報と合わせて、経絡上の反応、特に原穴、井穴の反応を診て治療することが重要です。

*****************************************************************************************

読者の皆様、 こちらのバナーのクリックにご協力下さい!

*****************************************************************************************

2013.09.12

2013.11.14

2016.07.20

2016.06.08

2012.02.10

2012.08.24

2016.07.02

2016.04.30

2016.09.13

2016.09.05

2025.10.30

治療原則―治病求本2025.10.29

問診に関して51(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査③)2025.10.28

牙疳(がかん)とは①2025.10.27

そろそろ立冬2025.10.26

プラセボとは(同一視の法則)⑦2025.10.25

婦人科⑦2025.10.24

良い刺激2025.10.23

臓腑弁証―腎の病証2025.10.22

問診に関して㊿(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査②)2025.10.21

牙歯浮動(がしふどう)とは②2025.10.20

10月20日2025.10.19

プラセボとは(同一視の法則)⑥2025.10.18

婦人科⑥2025.10.17

身近なもの2025.10.16

臓腑弁証―肺の病証2025.10.15

問診に関して㊾(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査①)2025.10.14

牙歯浮動(がしふどう)とは①2025.10.13

血の病㉑2025.10.12

プラセボとは(同一視の法則)⑤2025.10.11

婦人科⑤2025.10.10

後期は実践2025.10.09

臓腑弁証―脾の病証2025.10.08

20歳2025.10.07

牙歯痠弱(がしさんじゃく)とは2025.10.06

血の病⑳2025.10.05

プラセボとは(同一視の法則)④2025.10.04

婦人科④2025.10.03

夜間部後期始まる2025.10.02

臓腑弁証―心の病証2025.10.01

問診に関して㊽(正邪の度合いを図るための問診③)2025.09.30

神昏(しんこん)とは⑧2025.09.29

運転免許証更新2025.09.28

プラセボとは(同一視の法則)③2025.09.27

婦人科③2025.09.26

黒ニキビ2025.09.25

臓腑弁証―肝の病証2025.09.24

問診に関して㊼(正邪の度合いを図るための問診②)2025.09.23

神昏(しんこん)とは⑦2025.09.22

明日は秋分の日2025.09.21

プラセボとは(同一視の法則)②2025.09.20

婦人科②2025.09.19

興味のばらつき2025.09.18

気血津液弁証2025.09.17

問診に関して㊻(正邪の度合いを図るための問診①)2025.09.16

神昏(しんこん)とは⑥2025.09.15

血の病⑲2025.09.14

プラセボとは(同一視の法則)①2025.09.12

合わせる2025.09.11

八綱弁証の基礎2025.09.10

問診に関して㊺(心神の問診③)