お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

清明院では現在、求人募集しております。

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こんばんは、謝敷です^^

前回は術後の悪心嘔吐(PONV:postoperative nausea and vomiting)の概要について、ご紹介しました。

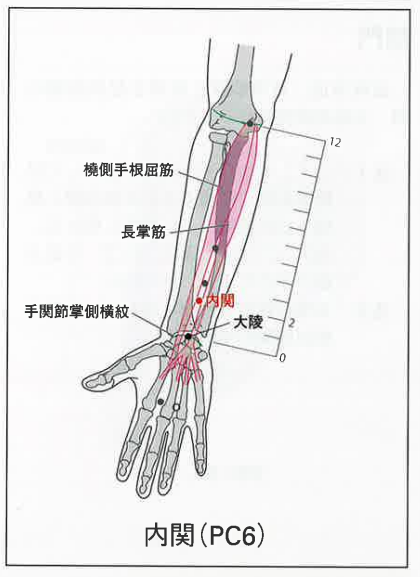

今回はCochranの「術後悪心嘔吐を予防するための手首の経穴(PC6:内関)の刺激」をご紹介します。

内関(ないかん)というツボは、手首にあるツボで、悪心嘔吐に効果があると言われています。

手首の内側の線から指3本分上(肘側)にあり、

手の厥陰心包経(けついんしんぽうけい)という経絡の上にあるツボです。

このツボへの刺激が、悪心嘔吐に効く西洋医学的な説明は、未だエビデンスが確立していませんが、

Cochranでは、

「手術は、手術は気(エネルギーの流れ)と血液の両方の動きを妨げることによって

人体のバランスを崩し、胃の気を上昇させて、吐き気と嘔吐を引き起こす」と考えられており、

内関への刺激は、

「胃の機能を調節し、気の逆流を減らすことで、吐き気や嘔吐を防ぐ可能性がある」と紹介しています。

内関のほか、手首にある神門や胸部にある承満というツボも

PONVを予防する効果があると考えられていると紹介しています。

Cochranでは、この内関というツボへの単独刺激や制吐剤の併用に関する有効性と安全性について

偽鍼治療や制吐剤単独と比較して評価しています。

来週はそれぞれの評価結果についてご紹介致します!

ご参考:記事概要

59つの試験(7,667名):うち7件は小児が参加

データベース等にて、2名の評価者が論文要約をスクリーニングし、

1986年~2015年までに発表された米国、スイス、ブラジル、日本、中国での研究を採用。

【対象者】米国リウマチ学会の線維筋痛症分類基準にて線維筋痛症と診断れた18歳以上

【介入方法】内関への鍼、電気鍼、経皮的経穴電気刺激、経皮的神経刺激、レーザー刺激、トウガラシの膏薬、経穴刺激機器、および指圧

【比較対象】制吐剤

(メトクロプラミド、シクリジン、プロクロルペラジン、ドロペリドール、オンダンセトロン、デキサメタゾン)

【評価項目】主要評価 術後の悪心や嘔吐の発生率

副次的評価 制吐剤の使用・有害作用

<参考文献>

・画像 「WHO/WPRO標準経穴部位 日本語公式版」より

・術後悪心嘔吐を予防するための手首の経穴(PC6:内関)の刺激

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003281.pub4/full

清明院では現在、求人募集しております。

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こんばんは、謝敷です^^

今回は「術後の吐き気」と鍼灸について

コクランやUpToDateに紹介されていますので、そちらをご紹介したいと思います!

一生のうちに、あるかないかの手術経験…

術後(全身麻酔後)に起こる合併症の中で、

最も頻度の高い症状が「悪心嘔吐(PONV:postoperative nausea and vomiting)」であり、

その頻度は25~30%と言われています。

女性や若年者、乗り物酔いの既往、非喫煙者、片頭痛持ちといった患者自身に要因に加え、

麻酔の種類では、揮発性麻酔薬・亜酸化窒素の使用や長期の麻酔時間、術後のオピオイド使用等も

リスク因子となることが報告されています。

手術の種類では、胆嚢の摘出術や腹腔鏡手術、婦人科手術で多く見られるようです。

PONVは、術後のQOLを阻害するだけでなく、

飲食物の摂取を阻害し、疾患のみならず手術からの回復を遅らせる要因にもつながります。

しかし、制吐剤の硬化は十分ではなく、頭痛などの副作用についても報告されています。

疾患横断的な症状ですが、CochranやUpToDateでは、「内関」への刺激による予防効果が紹介されています。

では、次回は早速Cochranライブラリーの内容を見てみましょう!

<参考文献>

・日本麻酔科学会 https://anesth.or.jp/users/common/preoperative_complications/35

・Apfel CC, Heidrich FM, Jukar-Rao S, Jalota L, Hornuss C, Whelan RP, Zhang K, Cakmakkaya OS. Evidence-based analysis of risk factors for postoperative nausea and vomiting. Br J Anaesth. 2012 Nov;109(5):742-53. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23035051/

・Cochran「術後悪心嘔吐を予防するための手首の経穴(PC6:内関)の刺激」 https://www.cochrane.org/ja/CD003281/ANAESTH_shu-hou-e-xin-ou-tu-woyu-fang-surutamenoshou-shou-nojing-xue-pc6nei-guan-noci-ji

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.09.12

2013.11.14

2016.07.20

2016.06.08

2012.02.10

2012.08.24

2016.07.02

2016.04.30

2016.09.13

2016.09.05

2025.10.30

治療原則―治病求本2025.10.29

問診に関して51(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査③)2025.10.28

牙疳(がかん)とは①2025.10.27

そろそろ立冬2025.10.26

プラセボとは(同一視の法則)⑦2025.10.25

婦人科⑦2025.10.24

良い刺激2025.10.23

臓腑弁証―腎の病証2025.10.22

問診に関して㊿(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査②)2025.10.21

牙歯浮動(がしふどう)とは②2025.10.20

10月20日2025.10.19

プラセボとは(同一視の法則)⑥2025.10.18

婦人科⑥2025.10.17

身近なもの2025.10.16

臓腑弁証―肺の病証2025.10.15

問診に関して㊾(⑧自然界の動き:自然陰陽との関連調査①)2025.10.14

牙歯浮動(がしふどう)とは①2025.10.13

血の病㉑2025.10.12

プラセボとは(同一視の法則)⑤2025.10.11

婦人科⑤2025.10.10

後期は実践2025.10.09

臓腑弁証―脾の病証2025.10.08

20歳2025.10.07

牙歯痠弱(がしさんじゃく)とは2025.10.06

血の病⑳2025.10.05

プラセボとは(同一視の法則)④2025.10.04

婦人科④2025.10.03

夜間部後期始まる2025.10.02

臓腑弁証―心の病証2025.10.01

問診に関して㊽(正邪の度合いを図るための問診③)2025.09.30

神昏(しんこん)とは⑧2025.09.29

運転免許証更新2025.09.28

プラセボとは(同一視の法則)③2025.09.27

婦人科③2025.09.26

黒ニキビ2025.09.25

臓腑弁証―肝の病証2025.09.24

問診に関して㊼(正邪の度合いを図るための問診②)2025.09.23

神昏(しんこん)とは⑦2025.09.22

明日は秋分の日2025.09.21

プラセボとは(同一視の法則)②2025.09.20

婦人科②2025.09.19

興味のばらつき2025.09.18

気血津液弁証2025.09.17

問診に関して㊻(正邪の度合いを図るための問診①)2025.09.16

神昏(しんこん)とは⑥2025.09.15

血の病⑲2025.09.14

プラセボとは(同一視の法則)①2025.09.12

合わせる2025.09.11

八綱弁証の基礎2025.09.10

問診に関して㊺(心神の問診③)