お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2012.08.03

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日の記事に、ムスタファさんからご質問いただきましたので、僕なりの回答含め、何回かに分けて、ちょっと補足しようと思います。

乳製品は体にいい? 参照

ちょっと専門用語が出てきたりしてややこしいので、つまんない人は斜め読みして下さい。(笑)

・・・まず、乳製品は冷やす冷やす、と、なぜ東洋医学では言われるのか、という問題からいきます。

コレは、乳製品の過飲が、胃腸に負担をかけるから、結果的に消化力を落とし、他の飲食物の栄養吸収力が下がり、結果的にエネルギーが産生されにくくなったり、

老廃物が停滞したりする場合があるから、ということだろうと思います。

少し専門的な話ですが、東洋医学では「四気五味説(しきごみせつ)」と言って、自然界の飲食物を

”寒・熱・温・涼”の四気、

”酸・苦・甘・辛・鹹”の五味

に分けて考える学説があります。

(この学説についても、そのうち解説しましょう。)

あらゆる漢方薬や薬膳などの生薬、食品の配合も、基本的にはこの「四気五味説」に従います。

これで言うと、牛乳は東洋医学では

「乳ナイ(女+乃)」

と言われ、

四気では平(へい・・・つまり、寒熱どちらにも偏っていない)、

五味では甘、

臓腑では脾胃に主に関わる

とされ、

潤・降の作用がある

ことから、

陰虚や血虚、通便に効果あり

とされております。

ここだけ聞くと、色々なものに効く、魔法の飲み物のように思えますが、「潤・降」の作用が強いということは、逆に言えば陽気の働き(体を温め、清らかな気を昇らせる)を抑えてしまう側面も持っている、ということです。

つまり専門的には、あくまでもその人のキャパを超えて「過飲すると」の話ですが、牛乳は主に脾の臓の陽気を傷める側面がある、だから結果的に冷えるのだ~!

という論なんだと思います。

脾の臓については「脾」って何ですか?(その9) 参照

ちなみに牛乳については、現代医学的にも、現代栄養学的にも、

ガン予防、安眠作用、血圧降下作用、骨粗鬆症予防作用など

が謳われていますが、これについて辛辣な反論もある、というのは、前回書いた通りです。

〇

・・・まあただ、「過飲」という量の定義なんて、人によって違い過ぎるので、一概にこの量飲んだらいけません、なんて話は出来ませんし、

一切飲むな、というのも行き過ぎだと、個人的には思います。

そもそも「牛乳を飲む」という食文化が日本に入ってきたのは飛鳥時代以降だそうですが、最初は天皇や皇族のみが利用していたそうです。

一般庶民が飲むようになったのは明治以降、さらに、”アメリカンライフスタイル”なんつって爆発的に普及しまくったのは、戦後の話だそうです。

給食で出るようになったのも、戦後からです。

(・・・ここら辺が、一部の人の思想を大いに刺激して、偏った、感情論的であったり、謀略論的な論調がネットに溢れている一つの要因なんじゃないでしょうか。)

まあ確かに、明治政府や、戦後の日本政府が採用した栄養学の是非論については、僕も興味のあるところで、あれが果たして正しかったのか、

相当見直す必要があるのでは?とは思っています。

『伝統食の復権』(島田彰夫 東洋経済新報社 2000年)には、

「高脂肪・高タンパクを説くドイツ栄養学を無批判に受け入れた明治日本。

戦後は、アメリカの食糧戦略に基づいた食生活改善運動により、伝統的な食文化は否定され破壊された。

高度経済成長の影響もあり、今や日本は “飽食の時代” を迎えている。」

とあり、この指摘は、参考にする価値が高いと思います。

しかしながら、最近のアレルギーベイビ―の問題であったり、三大成人病の問題を、すべてこれのせい、と短絡的に結論付ける風潮も、

いかがなもんか、と思っていますが。

一番イカンのは、最初に無批判に受け入れたことと、時代が変わっても、それに合わせて変えようとしない姿勢だと思いますが。

・・・話が逸れた、次回に続きます。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.05.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近、以前から通院されている不妊症の患者さんが妊娠されたり、妊娠初期で、つわりの治療でお見えになっている患者さんがたくさんおられます。

とある、なかなか治らないつわりの患者さん・・・。

こちらの指示もちゃんと聞いてくれるし、キチッと時間通り、決めた頻度で治療に見えておられますが、治療すると楽にはなるものの、

1、2日経つと症状が戻ってしまいます。

非常に苦しそうであり、何とかしてあげたい。

・・・ちょっと専門的になるけど、つわりの中医学的な基本病理メカニズムは、衝脈気逆が関与して起こる、胃失和降が基本です。

「生理と病理の連続性」というものの感じられる症状の最たるもので、妊娠すれば、奇経八脈の任衝2脈が盛んになるワケだから、

気機が上逆傾向になるのは、生理的現象とも考えられる。

なので、患者さんに説明する際には、つわりは正常な人でもある程度は出ることがあるから、最小限度に抑えましょうネ、

という風にお話しさせていただくことが多い。

ただこの「最小限」が、食事が取れない、嘔吐が続いて全身虚脱、栄養不良状態になる、とまでなってくると、うまくない。

当然、胃気の上逆が心神を擾乱すれば不眠や精神不安定も呈してきます。

もともと、肺の病変を持っている人であれば、喘息様の発作や気逆咳なんかが出てくることもあります。

そこで、八綱弁証、臓腑弁証、空間弁証などを弁別、駆使し、胃気を中心とした気機の降逆から、止嘔に努めるワケだが、なかなか止まらないことがある・・・。

で、なぜだろう、なぜだろうと考えていたところ、手の少陽三焦経の左右差が目に付いた。

肝鬱気逆から手少陽の左右差が生じることはあっても、手少陽の左右差が肝鬱気逆を助長する、という観点が希薄だった。

・・・で、左手薬指、手の少陽三焦経上に光る愛の証、結婚指輪を容赦なく外させた。

そしたらすぐ治った。(爆)

指輪、ピアス、ネックレス、具合悪い時は外しましょうネ。(笑)

正常な気の流れを邪魔することがありまっせ。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.05.05

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「血(けつ)」って何ですか?

「血」って何ですか?(その2)

「血」って何ですか?(その3)

続きいきます!

◆血が不足すると問題発生

これまでの話で、東洋医学における「血」というものは、基本的には「飲食物」が主な原料となり、足らなくなると「腎精」が「血」に変化してくれることによって不足がフォローされ、

主として「血脈」の中を流れて、全身を隅々まで循環し、必要に応じてカラダを栄養するもの、でした。

また、睡眠時など、あまり使われない時は「肝の臓」に蓄えられている、というお話もしました。

そして、「血」が循環する際の原動力や律動性には「心の臓」や「肺の臓」が、飲食物を消化吸収するためには「脾の臓」や「胃の腑」が、

「腎精」から「血」に変化するには「腎の臓」の働きが大きく関わり、「血」の生成、作用は、実に様々な臓腑の働きに支えられているよ、

というお話でした。

・・・で、今日は、”「血」が不足する”とはどういうことか、を考えてみたいと思います。

上記のようなメカニズムで生成される訳ですから、当然、「脾の臓」や「胃の腑」に異常があって、飲食物をうまく消化吸収出来なければ、

「血」が生成されにくくなり、不足が起こってきます。

それでも、「腎の臓」がしっかりしていて、「腎精」をガッチリ蓄えてくれていれば、不足をフォローできます。

また、「肝の臓」に「血」がたっぷりと貯蔵されていれば、ここからも不足をフォローすることが出来ます。

ですので、”脾胃が弱い=必ず血が不足する”という短絡的な考え方はNGなのです。

しかし、脾の臓や胃の腑が弱く、飲食物から「血のもと」を取り込めない、しかも腎の臓も弱っていて、「腎精」による血のフォローが出来ない、

なおかつ肝の臓にもあまり貯蔵出来ていない、ということになると、これは”全身的な血の不足”が起こります。

まずコレが一つ重要。

こうなると、カラダを潤すことが出来なくなるワケですから、いたるところがパサパサになってきます。

具体的には皮膚、髪、爪がパサパサ、弱く脆くなり、全身的に血色が悪くなり、唇や舌の色も褪せて白くなってきます。

(コワイネ~)

もう一つのパターンとして、「血」の全体量としてはあるんだけど、巡る力が弱い、あるいは何かによって邪魔されてるために、停滞してしまって、

必要な部分に届かず、”部分的に”足らなくなるパターンです。

皮膚に足らなければ痒みを起こしたり、目に足らなければ眼精疲労を、筋肉に足らなければこむら返りやけいれんなどなど、実に様々な症状を引き起こします。

これが、”部分的な血の不足”です。

二つ目にはコレが重要です。

・・・ちなみにこの、「部分的な血の不足」の原因の一つである、”停滞してしまって、使い物にならん血”のことを東洋医学では「瘀血(おけつ)」と呼んでおります。

「瘀血」については、素人の方でも、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

以前、このブログでも紹介しました。

要はこの瘀血が、正常な血の運行を物理的に邪魔して、必要な部分に届かないと、様々な症状が起こす場合があるのです。

それ以外にも、肝や心や肺の異常により、「気の停滞」が起こると、血の正常な循環が保てなくなる、というケースもあります。

・・・このように、「血の不足」と一口に行っても、東洋医学的にはまずそれが「全身的なのか、部分的なのか」を考え、それらのメカニズムまで考え、対処、治療しております。

ちなみにちなみに、言うまでもないですが、東洋医学の言う「血の不足(血虚)」と、西洋医学の言う「貧血」とは別物ですので、あしからず。(苦笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.05.03

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「血(けつ)」って何ですか?

「血」って何ですか?(その2)

続きいきます!

◆「血」の居場所

最初に述べたように、「血」は「血脈」をその通路として全身を巡回し、全身の各部位を栄養します。

ドックンドックンと、律動的に、全身を巡っております。

ドックンドックンと押しこくられるパワーは「心の臓」が関与し(主血作用)、その律動性は「肺の臓」が、主に関与(治節を主る)しています。

「血」の通路であるこの「血脈」は、「心の臓」と関係が深いです。

・・・というよりも、「心の臓」自体が、ある意味「血脈」の一部、とも考えられます。

胎児が育っていく過程で、「血脈」のある部分が膨らんで、特別な働きを持ったモノ、これが「心の臓」であるとも考えることが出来ます。

〇

話がそれたので戻しますが、「血」というのは、例えば運動して筋肉を使えば筋肉に、パソコン作業で目を使えば目に、すぐにサッと集まって、その部分の働きを支えてくれます。

(まあ、燃料みたいなもんですナ。無尽蔵ではないけど。)

人間が、ある部分を使う時は、その部分には「気と血」が必要なのです。

だからやり過ぎ(使い過ぎ)たら休ませて、その間に「気血」を生成して、また使う、これの繰り返し以外あり得ないのです。

これは自然の摂理です。

また、あまり体を使っていない時、つまり寝ている時なんかは、「血」はどこにいるかというと、全身を巡ってないわけではないですが、

日中ほどは必要とされないので、主に「肝の臓」に貯蔵されています。

このように、東洋医学の言う「血」というものは、肝、心、脾、胃、肺、腎など、五臓六腑と密接に関わりながら、「気」や「精」というものとも深く関わりつつ、

全身を栄養し、潤してくれているのです。

だからこの「血」が不足すると、体が栄養不足を起こし、パサパサになります。(苦笑)

次回はその具体例のお話。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.04.30

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今さらな感じもしますが、よく出てくる「気血(きけつ)」という言葉・・・。

このブログでも、何度となく「気血(きけつ)」という表現は出てきていますが、「気」については書いたものの、「血(けつ)」というものについて、

いまだにしっかりと解説していなかったので、今「経絡(けいらく)」について解説している関係もあり、ここらで簡単に解説しときましょーかネ。(笑)

〇

「血(けつ)」・・・、まあ、これも、五臓六腑なんかと一緒で、西洋医学の言う「血液=blood」とは違います。

”全然違う”、と思っていただいた方がいいと思います。

ヘタに西洋医学の考え方、常識で東洋医学を理解しようとすると、いずれ迷宮に入っていきます。

勝手に、ひとりでに、ネ。(笑)

まず、まっさらに、素直になった状態から、勉強し始めていただいた方が、数倍分かりやすいと思います。

中医学の教科書の「血」の項をを見ますと、

「血(けつ)とは、体の大事な構成成分で、”血脈(けつみゃく)”の中を巡って、全身を栄養する赤い物質だよ~ん。」

と、書いてあります。

(竹下意訳)

ちなみにこの”血脈”というものも、西洋医学の言う“血管=blood vessel”とは全くの別物と考えて下さい。

そしてコレ(血)の生成過程としては、

「もともとは飲食物が原料であり、飲食物が中焦(腹部)の脾の臓と胃の腑の協調作用で消化された結果として得られた栄養分が、主に脾の臓の働きによって上焦(胸より上)に持ちあげられ、

上焦において肺の臓が天空から取り込んだ清らかな気と合わさり、さらに心の臓の強力な陽気を受けて、赤く変化したものだよん。」

などという説明がなされており、さらに、

「また、腎精(じんせい)が血に化(か)すことから、精血同源(せいけつどうげん)という言葉がある。」

などという、難しいことまで書いてあります。

・・・これまで、東洋医学における「血(けつ)」や「水(すい)」、「津液(しんえき)」といったものを説明してこなかったのは、東洋医学における、

こういう基本概念を理解するためには、東洋医学における、五臓六腑というものの、一つ一つの独特の働きが分かってないと、理解不能になるだろうなあ、

という思いから、書けずにいた面もあるのです。(苦笑)

内臓の名前から、西洋医学のそれを想起してしまうと、東洋医学の生理学はなかなか理解できません。

上記の「血」の説明にも、ズラズラと心、脾、胃、肺、腎、が出て来ました。

これらの意味については、下記をご参照ください。

カテゴリ 五臓六腑

「心」って何ですか?(その7)

「脾」って何ですか?(その9)

「胃」って何ですか?(その10)

「肺」って何ですか?(その12)

「腎」って何ですか?(その11)

(笑・・・ゆっくりと、楽しんで読んでいただければ、と思います。GWだし~。)

まあ、今ではこうやって、各臓腑について、「平易な言葉で」説明し終わりましたので、上記を読んでいただければ何となく分かるんじゃないかな、と思います。

次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.04.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

続きいきます!!

◆経絡は絶えず循環している

前回までで、「経絡」のメインルートは12本あり、それを「正経十二経」と呼び、一本一本が関係の深い臓腑をもっており、

それは全身を複雑なルートで、絶えず循環している、というお話をしました。

では、どのような順番なのかというと。

肺経→大腸経→胃経→脾経→心経→小腸経→膀胱経→腎経→心包経→三焦経→胆経→肝経

という順番で、全身を循環していると考えられています。

・・・な~んて言われても、ワケ分かりませんわな。(笑)

まあ、ここはあんまり、専門的にならないように、深入りしないように解説しますが、経絡というのは、それぞれが関連する臓腑をもつことと、

もう一つ重要なのが、「手を中心に流れる」ものと、「足を中心に流れる」ものに分けられることです。

例えば、「肺経」であれば肺の臓と深く関わりながら手に流れ、「肝経」であれば肝の臓と深く関わりながら足に流れる、という具合です。

そう考えると、

肺経(手)→大腸経(手)→胃経(足)→脾経(足)→心経(手)→小腸経(手)→膀胱経(足)→腎経(足)→心包経(手)→三焦経(手)→胆経(足)→肝経(足)

という順番になるのですが、これを見ると、経絡の気は手→手→足→足→手→手・・という風に、手から足へと巡り、再び手へと、順番に巡っていることが分かります。

こうやって経絡は、手足、すなわち上下の気の流れのバランスをとってくれているのです。

また、体内の臓腑(深部)にも、皮膚表面(浅部)にも巡ることで、体の深部の気と、浅部の気とのバランスもとっており、上下、左右、前後、内外の気血のバランスの恒常性は、

この「経絡」の循環システムが正常に機能して、はじめて成り立つものと考えているのです。

次回は、経絡それぞれが持つ特長について、ちょっと触れときます。

「経絡」って何ですか?(その5) に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.03.24

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近、セキルバーグの都市伝説で有名な、松尾芭蕉・・・。

(↑↑中尊寺の松尾芭蕉像)

この人物は、1644~1694を生きた、日本史上最高の俳諧師の一人です。

弟子を連れ、江戸から東北、北陸を経て岐阜まで、徒歩で旅した際の紀行文である『奥の細道』はあまりにも有名です。

・・・で、冒頭に書いた都市伝説っていうのは、松尾芭蕉が実は当時の幕府の特殊暗殺部隊である「忍者」のリーダーである、服部半蔵本人であり、40代後半でありながら、

1日数百キロも徒歩で移動することが出来、関所も自由に行き来出来たのは、彼が実は忍者であり、しかも家康から直接もらった通行手形を持っていたからで、

実は徳川の埋蔵金に関係する「かごめのうた」を広めてまわっていた、とか、仙台藩の軍事施設を監視、調査していたという、興味深いお話です。

まあー、源義経がチンギスハンになったとか、こういう歴史ロマン(というか都市伝説)、個人的に大好き。(笑)

ともかく、この『奥のほそ道』の序文に、

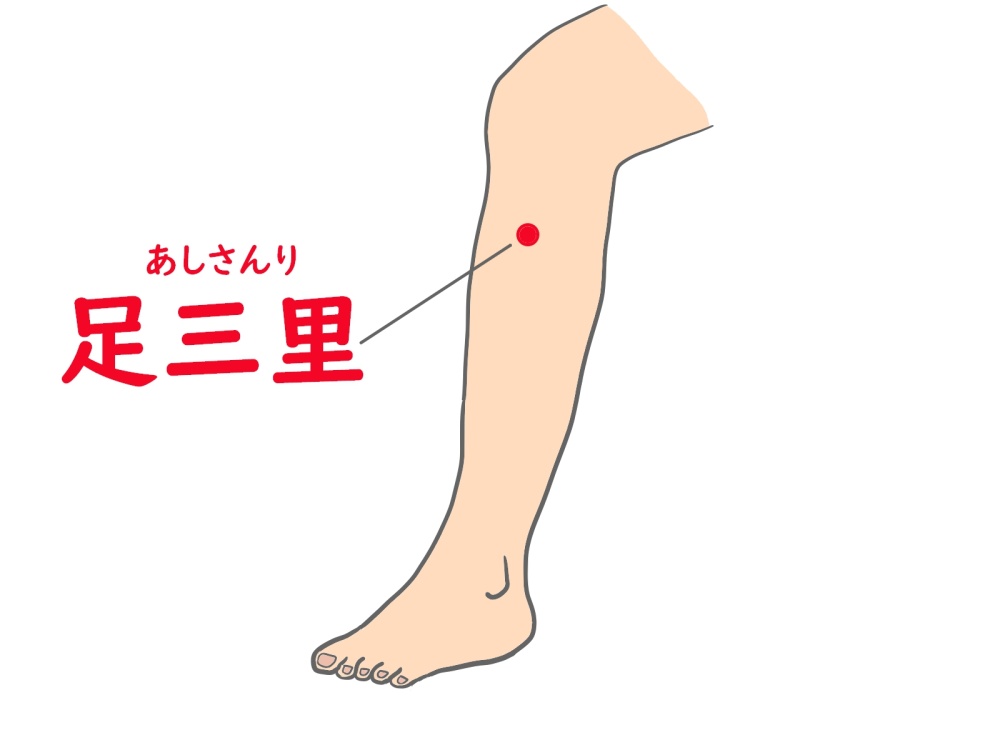

「・・・三里に灸すゆるより・・・」

という一文が出て来ます。

(忍者であったかもしれない)松尾芭蕉も、さすがに長旅なんで、足の三里に灸をすえて足腰の疲労をとって、東日本を行脚したようですね。(笑)

当時は、長旅の前には足三里にお灸をするのが常識だったようです。

この一節から、足の三里というツボは今日でも「健脚(けんきゃく)」のツボとして非常に有名なのです。

↑↑ちなみにツボの場所はココね。

・・・しかし!

今は飽食の時代、現代人にはこの理論は合わない事が多いと思います。

暴飲暴食や過度の飲酒などなどにより、胃腸に普段から余分な熱をこもらせている人が、足の三里に下手に灸なんて据えたら、かえって体が重だるくなって、しんどくなる可能性の方が高いです。

こういうのを鵜呑みにする前に、まずは専門家に相談して下さいね~!!

こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.12.15

清明院では現在、スタッフを急募しております!!

ぜひ我々とともに、切磋琢磨しましょう!!詳細はこちら。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近、再び小児の新患さんが多い清明院・・・。

開業当初は、こんな新宿のど真ん中で、小児がたくさん来るなんてこと、まったく想定していませんでした。(笑)

場所柄、サラリーマンやOLさんが増えるかな~、と思っていましたが、清明院の患者層は老若男女、実に様々です。

これはとっても、いいことです。(感謝合掌)

幅広い患者さん達、大歓迎です♪

東洋医学は、もともとそういう医学です。

近年よく見かける「〇〇専門鍼灸院」というやり方も、それはそれで否定しませんが、清明院はそれでいうなら東洋医学専門鍼灸院です。

だから、当然患者層は老若男女になりますし、職業や病気も実に様々、となります。なるはずです。

(と思ってます。)

また、それこそが東洋医学のよさである、とも思います。

まさに蓮風先生もよくおっしゃる、「我々は全科者じゃ!(笑)」ですネ。

小児に関してもこれまで、よくあるアレルギーやら、夜泣きやら、おねしょなどから、先天性の難病まで、様々な疾患を診させていただいております。

・・・つい最近診た、夜泣きの症例。

一口に夜泣きといっても、東洋医学的には実に色々な原因で起こるのですが、その子の場合はメインは

「水の滞り」

でした。

水が滞ると、気や血も滞ります。

五臓六腑、特に脾の臓、胃の腑、大小腸の腑、腎の臓、膀胱の腑などを中心に、ジワーッと障害します。

子供はお腹がすくと、ぐずります。

そして気が済むまで、お乳や離乳食を飲みまくりの食いまくりです。(笑)

もちろんそれに耐えられる臓腑の状態なら問題ないのですが、まだまだ未熟な、カワイイ臓腑・・・。

受け止めきれない場合もあります。

そうすると、様々な異変が起こってくることがあるのです。

・・・ま、そんな考えで、お腹にサッと鍼を接触。

「サッ」とね。

1回で夜泣き激減。

お母さん不思議がる。

これが東洋医学。

鍼最高。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.11.13

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日から今日にかけて、例によって寝まくりました。(笑)

今日は久々のオフでした。

行きたい勉強会があるにはあったんですが、どうしてもというほどではなかったんで、今日の朝の段階の気分で決めようと思っていました。

・・・で、今朝、

「もうちょっと寝たい・・・。」

ということで、自分の意志の弱さに負けて、ガッチリ2度寝です。

「惰眠」をむさぼる、これも最高の日曜日の一つの在り方です。

〇

ところでこの時期、脾の臓の弱りが出やすいですね。

(苦笑・・・いきなり真面目な話ですが。)

夏の間の暴飲暴食のせいであったり、寒くなって汗をかきにくくなったせいもあったり、気温や湿度の乱高下に腎の臓や肝の臓が悪影響を受けてだったり、

色々な原因が重なっているのですが、食後眠くなったり、横になりたくなったり、体が重だるく、集中力が途切れがちになったり、やる気がもう一つでない、

これらは最終的には「脾の臓の弱りの症状」であることが多いです。

(絶対じゃないよ、”多くの場合は”という意味です。)

・・・こんな時、どうするか。

手足を使った軽い運動+鍼ですよね!?

という訳で、ヨヨコーに走りに行ってきます!!!

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.10.22

清明院では現在、スタッフを急募しております!!

ぜひ我々とともに、切磋琢磨しましょう!!詳細はこちら。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、私も所属する、(社)日本東洋医学会(医師を中心とした、国内最大の東洋医学の学術団体)の会報雑誌を見ていて、

「あー、やっぱそうだったんだ~!!」

と思った報告記事があったので、報告します。

震災の1週間後~2ヶ月後まで、東北大学病院漢方内科の先生方が、漢方薬による投薬治療、鍼灸マッサージによる治療で、被災地(石巻市、女川町)で医療支援を行っていたそうです。

(・・・なんで、もっと報道されないの??)

震災直後はカゼや胃腸炎、低体温症などの症状が多く、2週間後からはそれらの症状に加えて不安感、イライラ、便秘等の症状が多かったようです。

それらのすべてに対して、漢方薬、鍼灸マッサージで、非常に高い効果をあげていたようです。

(社)北辰会の方でも、義援金68万4千円を寄付するとともに、個人的に医療ボランティアに行かれた先生もいましたが、本来はこういった非常時にも、

もっともっと積極的に、組織として東洋医学が関わるべきだと思います。

実際に役に立つんだから。

・・・もちろん「ちゃんとやれば」の話だけど。

急性期を脱した後のケアはもちろん、急性期から、もっともっと積極的に関わってもいいと、個人的には思いますがね・・・。

とにかく、今回の震災で露呈された様々な問題は、次回にどれだけ生かせるかだと思います。

もちろん「次回」は無い方がいいけど、「絶対ない」とは言い切れないんだから・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!