お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.07.29

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「患者さんの声」をいただきましたので、ご紹介いたします!!

40代 女性

症状:半年以上止まらない、発作性の激しい咳

半年以上も前から、ひどい咳で人と話をするのも辛くなり、就寝中も咳で目が覚めてしまい、疲労がたまっていました。

病院のレントゲン検査等では特段の異常が見られず、薬を服用している間は咳が治まりますが、飲むのをやめるとまた逆戻りしてしまう、

という状態で、とても不安に思っていたところ、友人に清明院を教えてもらい、訪れました。

通常の病院の診察(数時間待ちの診察3分のような・・・。)とはかなり違い、詳細な問診を取った上での治療方針の決定や、

先生の柔らかい親身な対応で、初めての鍼で緊張していましたが、安心して受けることが出来ました。

週2回ほど通うようになり、3週間ほどで咳がほとんど出なくなりました。

あれほど苦しかった咳から解放され、楽になって、本当に感謝しています。

【清明院からのコメント】

この方は初診時、西洋薬も漢方薬も服用されており、数々の情報に振り回されてしまっておられる、という印象を受けました。

インターネットで知る情報や、医療機関によって言うことが違ったりと、現代の患者さんというのは、かえって自分の体に関する情報が多すぎて、

振り回されてしまい、害になってしまっている部分もあるのかもしれません。

日々患者さんをみていると、自分についた病名や症状に関する知識は専門家並みに持っている、しかし実際には全然治っていない、

という患者さんをお見かけすることがしばしばあります。

またそういった患者さんの場合、頭で理論的に考えることばかりになってしまい、素直にこちらのアドバイスが聞き入れられず、

治療方針にもなかなか納得できず、それによって治りにくい面もあるように思います。

要するに色々な情報を知ってしまっているだけに、全面的にこちらに体を任せることが不安なんだと思います。

この方の場合も、初診時ちょっとそういう傾向があるかな、と思いましたが、すぐに素直に治療を受けて下さるようになり、

「肝鬱気逆(かんうつきぎゃく)>腎虚(じんきょ)」と証を立てて治療を開始し、見事にごく短期間で、半年間続いた煩わしい咳とお別れすることが出来ました。

清明院の治療に、何か、「希望」のようなものを感じて下さったのだと思います。

初診時は、咳が出始めてしまうと、喋ることはおろか、呼吸することすら苦しそうになってしまい、体を起こさないといられないぐらいひどい状態でした。

今では、咳がほとんど出なくなり、ストレスフルな職場環境ではありますが、どうにか頑張っておられるようです。

今後も再発に注意しながら、

「未病を治す」

の考え方で、健康管理をさせていただければ、と思います。

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.26

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

再び、「患者さんの声」をいただきましたので、紹介します!!

30代 男性

症状:SLE(全身性エリテマトーデス)に伴う諸症状(全身の軋み感、震え、不安感、脱毛、疲れやすいetc..)

しかも同時に、その病気から来る腎炎も発病しており、もう少しで取り返しがつかなくなるところまで来ていました。

また、おそらくその頃は軽い鬱にもなっていたのではと思います。

今後ずっと副作用に怯え、再発を恐れながら生活していくと想像しただけで非常に暗い気持ちになりました。

退院後も体調や精神状態はいまひとつな日々が続いていたのですが、その時に北辰会の鍼灸に出会いました。

元々東洋医学には興味があったので、すんなり受け入れることが出来ました。

なんというか、自分の崩れたバランスが序々に戻っていくというような感覚にとらわれます。

仕事で疲れていても、鍼をしてもらって、帰る頃には何とも言えない心地よさがあります。

つらかった全身の軋みや震えも良くなってきており、脱毛も治まりました。

日常の生活でゆがんだ部分を矯正してもらっている感じです。

それは体だけでなく、精神的にも本当に効きます。

よくありがちな、名声でもって慢心してしまわれている先生たちもおられます。

その点、竹下先生は人柄もさることながら勉強熱心で、常に向上心をもって患者の立場にたって自然体で接する姿勢にはとても信頼感があります。

「本当にこれで効くの?」

と思うくらいですが、効果はお勧めです。

「鍼って痛いんじゃ?」

と誤解している人がいると思いますが、ほぼ無痛です。

薬で治らなくて困っている人がいたら是非紹介したいと思っています。

一人でも多くの人が苦しみから解放されれば何よりですので。。。

【清明院からコメント】

僕の人柄について、大変なお褒めの言葉をいただき恐縮なんですが、

「この医学そのものや、患者さんに対する姿勢、態度、取り組み方」

という、実は僕自身が”大前提として”非常に重要視している部分を評価いただいたことを、非常に嬉しく思います。

この方は、平成23年の2月から東京に転勤され、4月に初診にみえました。

それまでは関西の北辰会の先生の治療院で治療されていた患者さんです。

その先生の治療が非常によく効いていたこと、また、その先生との信頼関係がしっかりと出来ていたことから、

清明院での治療も、非常にスムーズに開始することが出来ました。

このSLEという病気は、有名な関節リウマチやシェーグレン症候群と同じ種類の病気で、「自己免疫疾患※」と呼ばれます。

※外敵でなく自分の体の成分に対して免疫反応を生じるために発生してしまった病気のこと。

この類の病気は、西洋医学的には難治、難病として扱われることが少なくありません。

・・・とはいえ、我々東洋医学の立場では、弁証論治によって、養生指導をしながら、五臓六腑や経絡の寒熱虚実を整えるのみであります。

この症例では、「心肝気鬱(しんかんきうつ)>腎虚(じんきょ)」と証を立て、週2回の治療を徹底的に行った結果、

仕事をしながらであっても、上記のように非常に高い効果を上げることが出来た症例だと思います。

なお、この症例では、SLEに関する西洋医学的な検査数値も改善してきているようですので、また追っていいご報告が出来れば、とも思っております。

今後も、さらなる改善を目指して、治療を続行していきたいと考えております。

2011.07.14

今日は、数年ぶりに会う、以前の職場の同僚(鍼灸師)が、清明院に治療を受けに来ました。

彼女は以前、同じ職場にいた頃から、体調を悪くすると必ず僕が治療していました。

(・・・というか強引に僕がやってました。(笑))

いつだったか、彼女が「細菌性腸炎」と診断され、下痢と腹痛が続いている時も、あえて抗生剤を飲まずに鍼だけで治療したり、

風を引いて40度近い熱が出た時も、薬を一切飲まずにあえて鍼だけで治療したりと、かなり根性のある「鍼フリーク」です。

(しかし、彼女自身はあまり勉強はしない人なんですがネ・・・。(苦笑))

そんな彼女が、いつの間にか子供を二人も産んでいたようで、産後から腰痛が出始め、最近では足にしびれも出てきた、

そこで、「竹下なら何とかするだろう」とのことで久々の来院となりました。

長い間、一生懸命治療を続けて、しっかりと結果を残していくと、こういうときに患者さんの脳裏に、

「あいつなら何とかするかも・・・。」

という言葉が浮かんでくれるもんなんです。

・・・ともかく、女性にとって、「出産」というイベントは、本来まったくの生理的な現象で、病気ではありません。

しかし、妊娠、出産、育児によって色々な不調を起こすことがあります。

これには、身体的、精神的な問題が複雑に関わってきます。

東洋医学では、

「妊娠、出産、育児により、何がどうなった結果、こうなってるのか。」

それをシャープに分析して治療します。

昨今話題の不妊症等々、そういった女性特有の病気についても、そのうちこのブログでまとめなければ、と思っております。

・・・まあそんな訳で、今日の治療後も、すっかり楽になって帰っていきました。

そして今日の診療終了後は、先輩の鍼灸院が移転改装したとのことで、そのお祝いに行ってまいります!

そしてそのあとはおそらくその先輩とサシでお酒・・・。

生きて帰れるんだろうか・・・。(苦笑)

愛すべき読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2011.07.11

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「心包」って何ですか?(その6)

「三焦」って何ですか?

「三焦」って何ですか?(その2)

さあどんどんいきます!!

☆「三焦」は”気血水”、特に”気と水”が移動するスペースである

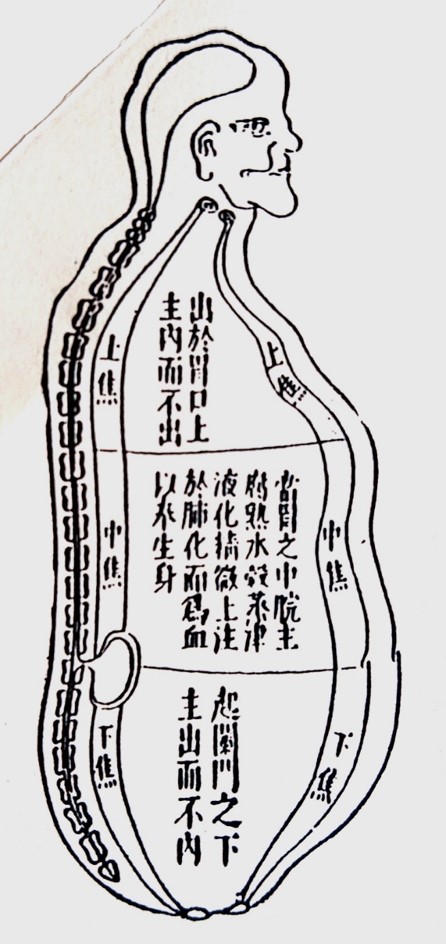

(中国明代、張景岳『類経図翼』より)

図にすると、こんなことになっております。

図で見たら、まさに「三焦」=「全身」であります。

またこの図は、「三焦」が皮膚と臓腑をつないでいること、形のはっきりしない膜状の組織だ、ということも表現しようとしている図、と考えて下さい。

この図から、三焦は「気・血・水」の流れるスペースそのものである、と考えることが出来ます。

・・・しかし、”三焦は全身です。”と頭ごなしに言われましても、具体的に何をしてるのか、もうちょっと細かく分からないと、イマイチ手の出しようがありません。

この図の中で興味深いのは、「中焦」の部分に何やら最も多くの文字がツラツラ書いてあり、上焦、中焦、下焦の中では、特に「中焦」との関わりが重要っぽい、ということが分かるのが一つ、

また、背中側の意味深い位置に「腎の臓」だけが記載されていて、「三焦」と「腎」の関わりが強調されているということが、興味を引きます。

これらのことは、「三焦の腑」とは全身である、と言いつつも、特に「脾胃」、それから「腎」と深く関わる事を暗示しています。

・・・以前説明したように、「脾胃」の働きといえば、消化吸収の要として、飲食物から”気と血のもと”を取り出し、全身を栄養することがメインテーマでした。

そして、「腎の臓」の働きと言ったら、「尿」を中心として、発汗、排便といった、人体の「余分な水分排出機構」に大きく関わりつつ、

親からもらった先天的な生命力を秘めた「生殖」「成長」に関わる重要な臓だ、というお話もさせていただきました。

そして「三焦の腑」はこの「脾胃」「腎」と大きく関わりながら、皮膚における汗腺と臓腑をつなぎ、「気、血、水」、とりわけ「気と水の通り道」として、

発汗、排便、排尿がスムーズに行われるための”大前提(インフラ)”となっているのです。

上下水道がなかったら、トイレも台所もないですからね。

・・・私の知り合いの信頼できる漢方薬の先生に言わせると、この「三焦の腑」のことを「三焦空間」と呼び、このスペースをしっかりと広げ、

スムーズに流通させてやることによって、体内の余分な水分や滞った気血を「より」速やかに除去できる、という考え方もあるそうで、

これは我々鍼灸師にとっても、大変参考になる考え方だと思います。

・・・長くなっちゃったんで、次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.10

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

続いていきます!

☆全身としての「三焦」と「三分割」の重要性

これまで、このブログでも何度か、「上焦」「中焦」「下焦」と、人体を上中下の3部位に分ける考え方を紹介しています。

上焦は、膈(かく)から上、「心・肺の臓」がある場所です。

中焦は、膈から下、おへそより上、「脾の臓」と「胃の腑」「肝の臓」「胆の腑」がある場所です。

下焦は、おへそから下、「腎・肝の臓」「小腸・大腸・膀胱の腑」などがある場所です。

これら3つの部位を総称して、「三焦」と呼ぶことがあります。

ですから、

「三焦って何ですか?」

と問われたら、

「上焦、中焦、下焦を合わせた、全身まるごとひとくくりのことです。」

と言うことも出来ます。

出来ますが、これも「三焦」という言葉の解釈のひとつ、概念のひとつでしかありません。

・・・ところで、人体をわざわざ上中下という3セクションに分けて考える、これは一つには中国古来の、

「天地人三才思想(てんちじんさんさいしそう)」

というものが深く関わっているようです。

この「天地」という陰陽(大宇宙)の中にある「人間」という陰陽(小宇宙)、これは一言でひっくるめて言っちゃえば「大自然」なので、

本来は一体のものであり、分けられるものではありません。

この、本当は分けられないけれども、一応、そこに存在する法則性や秩序を理解するために便宜上「三分割」する、という考え方が、東洋医学においては極めて重要です。

もともと一つのものを分けて考えた時、「陰」と「陽」と「その境界線」で「三」です。

この考え方を非常に重要視した学者で、成都中医薬大学の教授である鄒学熹(しゅうがっき)という人がおります。

蓮風先生が数年前、この先生と実際に有名な麻婆豆腐のお店で会食しながら、易学について薫陶を受けたという話は、北辰会の間では有名です。

特にこの先生の、「三を含みて一となす」という考え方は、当時の蓮風先生、北辰会にとって、大変インパクトが大きかったようです。

その他にも、この先生の考え方は、蓮風先生や、北辰会の医易学の専門家である神野英明先生にも大きな影響を与えたようです。

この業界もホント、上には上がいて、キリがないですねえ・・・。

(苦笑・・・なんか、話がそれてしまった。)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.08

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日に引き続き、おススメ本第2弾、いきます!

本日ご紹介させていただく本は、鍼灸学生、鍼灸師、東洋医学に興味のある医療関係者は必携の本です。

(ですので専門書ですから、一般の方には難しい本だと思います。)

2011.06.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回、東洋医学的に診断、治療するのには、「弁証(べんしょう)」という過程が欠かせないヨ、というお話をしました。

そして、たくさんある弁証のやり方の中から、「八綱弁証(はっこうべんしょう)」というものを紹介しました。

この、八綱弁証では、病気の何を明らかにするかというと・・・、

・表裏(病気の位置が、浅いところにあるか深いところにあるか)

・寒熱(病気の性質が、冷えによるものか熱によるものか)

・虚実(病気の趨勢がどうか、いわば勝ち戦か負け戦か)

を、明らかにします。

・・・なんだかムズいように聞こえるかもしれないけど、ここはそんなに難しいことは言っていません。

単純に、素直に、そのまま理解して下されば、と思います。

・・・例えば病の「寒熱(かんねつ)」を考えた場合、この病は冷えのものだ!ということが明らかならば、治療方針を考えるのは簡単です。

温めりゃよいのです。

つまり、鍼灸治療ではお灸や、気を集めて温めるような鍼が中心になるし、漢方薬であれば温める作用のある生薬を使った処方になってきます。

また、病の「虚実(きょじつ)」を考えた場合も、この病は勝ち戦だ!押せ押せムードだ!ということが明らかならば、治療方針としては、

バンバン悪いものを体外に排出するように持っていけばよい、ということになります。

積極的に汗をかかせたり、便を下したり、尿を排出させたり、吐かせたりすればよいのです。

(・・・単純でしょ?簡単な話です。)

しかし、問題は、これら(表裏・寒熱・虚実)が明確に割り切れず、偏りが中途半端な場合です。

東洋医学ではそれのことを、「錯雑証(さくざつしょう)」と呼んで、大変重要視します。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.06.01

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

清明院の患者さんの中には、重症や、難病の患者さんもいる。

今日、とある往診の患者さん(高齢の女性)から言われた言葉。

「先生、こないだのツボ、よく効いたわ~。すごく楽だったわ~。またあそこにやって~。」

・・・この患者さんもかなりの重症。

リウマチ、狭心症、副腎不全、腎不全等々、西洋医学的な病名の宝庫のような患者さんだ。

西洋薬も、病院に言われるがままに、雪だるま式に増えていき、もう長いこと、15種類ぐらいの薬を飲み続けている。

それなのに、しょっちゅう心臓発作を起こしては、病院に入退院を繰り返していた。

往診を開始した時は小便がほとんど出ておらず、全身にきつい浮腫みと呼吸困難。

慌てて治療して、苦心しながらも、何とか小便が通じ、呼吸困難、胸痛、動悸等の症状がやっとマシになってきた矢先に、この言葉。(苦笑)

患者さんの中には、

「〇〇の病気(症状)には〇〇というツボ!」

という認識で、経穴(ツボ)をとらえている人が少なくない。

それはどんな重症の患者さんでも同じだ。

・・・でもそれは間違っている。

同じツボでも一人一人、状態が違う。

同じ人の同じツボでも毎日毎日、状態が違う。

当然、同じ病名の人でも、ツボの状態は異なっている。

顔や声や体型や性格が一人一人違うように、同じ人でも時によって違うように、厳密にいえば、まったく同じツボは一つもないのだ。

それに対して、絶妙に合わせた鍼や灸をするから、結果的に正しく「気」が動き、結果として全身の陰陽、五臓六腑の調和がとれ、結果として、

ビックリするような効果が得られるのだ。

瞬間瞬間に合わせた治療をすることが大事なのだ。

ある病気や症状の時に、誰でも、いつでも、同じ経穴に、同じような反応があり、そこに同じような鍼をすれば同じような効果が得られるかというと、

それはとんでもない間違いだ。

ある症状が出ている時に劇的に効いたツボも、その症状が治まってしまえば、ツボの反応も治まり、同じように鍼をしたとしても、こないだのような効果は得られにくい。

僕も昔、こういう場面で、患者さんに言われるがままに、

「こないだやってよく効いたツボ」に、

「こないだやったように」

鍼をして、かえって悪化させた、苦い経験もある。

正確な診立てが出来ていない、ツボを正確に観察できていない証拠だ。

「こないだ」と「今この瞬間」では、もう同じツボではないのだ。

〇

だから、冒頭の患者さんにはこう答えた。

「うん、またそのうちネ。(ニッコリ)」

・・・そして、「こないだの」とは違うツボに、「こないだの」ぐらい楽になるであろう、正しい治療をした。

P.S

誤解を招かないように付言しておきますが、前回の治療と同じツボを使うことも当然あります。

要は、治療するその瞬間における、最適な経穴の選択というのは、プロとしての判断で「この場合効かせやすいか、そうでないか」で決まるのであります。

要するに「経穴」、ツボは、治療ボタンではないのです。

「人間」、病人は、機械ではないのです。

「生命」、いのちは時々刻々と、個性的に変化流転しているもの、というのが、東洋医学の大前提なのです。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.05.20

清明院では初診時、患者さんの「普段の食生活」についても細かく伺います。

その上で、もし控えた方がいいようなもの、積極的に摂った方がいいようなものがあったら、養生指導として、ご提案させていただくことがあります。

例えば・・・、

「水分量をもう少し控えめに」

とか、

「甘いものをもう少し控えめに」

とか、

「カフェイン類をもう少し控えめに」

とか、

「根菜類をよくとって」

などなど・・・、です。

すると、患者さんによっては、

「じゃあ何mlまでなら大丈夫ですか!?」

とか、

「どのくらいの頻度で、どのくらいの量、摂ったらいいでしょうか!?」

と、突っ込んでくる場合があります。(苦笑)

・・・これ、お気持ちは分かります。

ハッキリとした指標が欲しいんですよね。

(笑・・・守る守らないは別として。)

しかしこれ、当然患者さん一人一人によって違うし、同じ人でもその日の体調によって違ってきます。

ですので、〇〇は〇mlまで、という機械的な形の養生指導というのは、我々東洋医学の立場では行いません。

様子を見ながら、少しづつやるしかないと思います。

清明院の患者さんには管理栄養士さんや薬剤師さんもおられますが、現代栄養学的にも、

「1日分の〇〇は〇グラム!!〇〇ml!!」

といったような考え方は、とっくに否定されているそうです。

突き詰めていくと、一人一人に合わせた養生指導を考えていくしかない、野菜中心で、バランス良く、旬のもの、その土地のものを摂るのがイイ、

という結論になるそうです。

(・・・と、学生時代に栄養学の先生が仰っていました。)

そしてそれは、東洋医学がハナから、この数千年もの間、言い続けていることなのでございます。(苦笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.04.05

「患者さんの声」をいただきましたので、紹介します!!

30代 男性

症状:突発性難聴による聴覚障害、花粉症

ある朝目が覚めると、耳がくぐもった感じでした。

何の前触れもなく、突然です。

中耳炎にでもなったかな?と、軽い気持ちで耳鼻科に行ってみました。

ところが検査してみると、鼓膜に異常はなく、いわゆる「突発性難聴(とっぱつせいなんちょう)」ではないかとのお話。

耳の奥の「うずまき」が機能不全とのことで、症例は多いが原因がわかっていない病気だそうです。

とりあえず、有効とされているステロイド剤や、血行を良くするビタミン剤、むくみをとる利尿剤などを処方され、様子をみることになりました。

薬は多少は効くようでしたが、完治するまでには至らず、このままステロイドを飲み続けるのもどうかと思い、妻の勧めで清明院を訪ねました。

まずは問診。

今回の症状についてだけでなく、生活や体質なども詳しく聞かれました。

そして鍼。

驚いたのは、耳とは程遠い、手の脇に1本だけ打ったことです。

感触は、ほとんど分からない程度でした。

「耳の近くや、全身にある『耳のつぼ』に何本も打つ(そして痛い)」という先入観を、見事に覆されました。

施術が終わってみると、症状は変わらないものの、肩や背中が明らかに柔らかくなっています。

症状に直接対処するのではなく、全身の総合的な流れ(と、いうのかな?)を整えることで、結果として改善されるということなのかなぁ、と感じました。

そして、週1~2回ペースで通うこと約1ヶ月。

症状は徐々に改善され、いつのまにか普通に聞こえるようになっていました。

突発性難聴は、定着してしまうと戻らない可能性が高く、とにかく早い対処が必要といわれています。

ギリギリのタイミングで清明院に出会い、無事完治することができ、本当に良かったと思います。

なお余談ですが、毎年悩まされている花粉症が今年は出ないことと、妙に食欲が出てやや太ってしまったこと(苦笑)がオマケとしてありました。

【清明院からのコメント】

本患者さんは、実は大変頭脳明晰な方でして、さすがにシンプルに要約して、この医学の特色、経過を述べて下さいました。(笑)

非常によくまとまった文章を書いて下さり、Sさん、ありがとうございます!!<m(__)m>

本患者さんが述べて下さったように、「突発性難聴(とっぱつせいなんちょう)」という病気は、近年特に多い割に、

西洋医学の耳鼻科の先生方も手を焼いておられる病気の一つではないかと思います。

しかもそれが東洋医学、鍼灸でよくなることがある、という事実が、あまり知られてはいません。

つまり、耳が聞こえない、聞こえにくいという不安、不具合を抱えて、耳鼻科の薬で治療してもよくならずにさまよっている患者さんが多い疾患だ、ということです。

中には完全に聞こえなくなってしまう方もおられますし、鍼灸サイドから考えても、発症してから時間が経ってしまったものほど治りが悪いように思います。

この患者さんの場合も、もともと奥様が清明院の患者さんであり、早い段階で奥様の方からご相談いただいたため、

早期に着手することが出来た、ラッキーな症例だったと言えます。

「肝欝気滞(かんうつきたい)>腎虚(じんきょ)」と証を立て、治療を始めると、1回目から効果が表れ、約1カ月後、7回の治療で、ほぼ症状は消失しております。

今回このように「患者さんの声」を書いていただいたことで、同じ病に苦しむ一人でも多くの患者さんが救われるきっかけになれば、と思います。

また、もともとお持ちであった花粉症も改善されているという事実も、注目に値すると思います。

これは我々東洋医学の立場からすれば、この方の生活習慣、体質的な弱点を意識し、全体のアンバランスを是正しながら、

今回の依頼内容である「耳の聞こえにくさ」を治療する、という我々にとって「普通の」方法を取った結果であります。

こういうことが出来るのが、東洋医学なのではないかと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!