お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2018.09.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、NHK「東洋医学 ホントのチカラ~科学で迫る 鍼灸・漢方薬・ヨガ~」という記事を書きました。

・・・で、見ました!!

感想は、

「・・・うん、まあ、いんじゃねんすか?」

って感じです。(゚∀゚)

制作に携わった先生方、ご苦労様でした!<m(__)m>

全身にする鍼、経穴や経絡を意識した鍼、耳鍼、今流行りの美容鍼、ラットでの実験、血液像の変化、婦人科と鍼、結核とお灸、動物と鍼、大学病院で鍼、米軍で鍼、漢方と証・・・、

とか、まあ、一般人ウケする要素満載の内容で、NHKが採り上げてくれたというのは、何も日が当たらないよりは、一先ずはいんじゃないすかね。

NHKの制作サイドが、コアな東洋医学の話は、分かりにくくなるし難しくなるので、意図的に排除しているようにも思えましたね。

鍼と言えば痛そうだからヤダ、灸と言えば熱そうだからヤダ、鍼灸は年寄りがやるもの、効くかどうか分かんない、単純に怪しい、怖い、といったマイナスイメージが過半数を占めているのであれば、

ああいった全国ネットでのポジティブで肯定的な見せ方はアリだと思います。

マスに対してやる訳だからね。

もちろん、細かい部分で「??」みたいな部分も無きにしも非ずでしたが、まあ、それは今に始まったことじゃないし、大枠としてはいいんじゃないの、と思いました。

個人的には、以前研修でお世話になった北里大学の伊藤剛先生が、スタジオで顔の巨膠というツボを真顔で指圧してリフトアップしようとしている姿がウケました。(笑)

〇

何といっても、鍼灸の受療率は国民の僅か5%前後。

2000年頃の小泉政権時代の規制緩和で、雨後の筍のように鍼灸師養成校が全国に増加し、それまでは年間1000人程度であった国家試験合格者が、

一気に毎年3000人程度にまで膨れ上がりました。

それでも今のところ、受療率は別に増加しません。

教育サイドも、これに対する対策なのか、確か来年度からだったか、授業のコマ数を増やして、実技のコマ数も増やして、臨床経験の豊富な先生が、

専門学校の教壇に立つように工夫していこうという動きが出てきています。

国家試験の難易度も徐々に上がり、年々合格者数が減っています。

・・・さあこれで、鍼灸師の質が上がるか。

受療率は増すか。

・・・僕としては、約20年前にこの業界に入った当初から、要するに、あれだけ社会インフラとして発達した西洋医学をもってしても上手く治せないような病気が実際にある訳なんで、

西洋医学とは全く違った自然哲学に立脚する東洋医学の見地、基準でもって診たてて、キチッと治せる、結果の出せる鍼灸師がどれだけ増やせるかが、

キモだと思っています。

まあ治せるだけでなく、それをプレゼン出来たらなお良いけど。

数だけ増えたって、実力ねえならゼロ意味、あるいは、かえってマイナスだね。(ΦωΦ)ニャー

藤本和風先生の言葉、

「デタラメな鍼をするなら、鍼灸師を辞めた方が人助けや。」

ですね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

9.16の日曜は、高田馬場で行われた(一社)北辰会スタンダードコースに参加してきました!

今回は私用があったので、午後の実技指導のみ参加しましたが、今回から東京会場でも「お昼のミニ講義」が開講されました!!

「お昼のミニ講義」というのは、本部では2年くらい前からやっているのですが、講師候補や準講師など、まだ講義に慣れていない講師の先生が、

お昼の時間を使って、好きなテーマで20分ほど講義する、というコーナーです。

聴く方も、お昼ご飯を食べながらリラックスして聴くことが出来ます。

よく学会などで「ランチョンセミナー」という言い方がありますが、あれは製薬会社などの企業が主催して、受講者からお金を取って、お弁当を出してやるものらしいので、

それとはちょっと趣旨が違いますね。

今回は浅草で「伝統鍼灸 かみなり」をやっている土田丈先生による「食について」の講義。

お昼のミニ講義の一発目に相応しい内容だったんじゃないでしょうか。(笑)

実技指導のやり方に関しても、今回から新風先生のご意見も踏まえて、改変をかけました。

北辰会の定例会での指導の在り方も、こうやって一つ一つ点検して、改良を重ねていきます。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学が今日まで大きな影響力を持っている原因の一つとして、昭和漢方界の中心人物であった矢数道明先生と、その兄君である矢数道斎(格)先生が、

創始者・森道伯先生の弟子であったことが挙げられます。

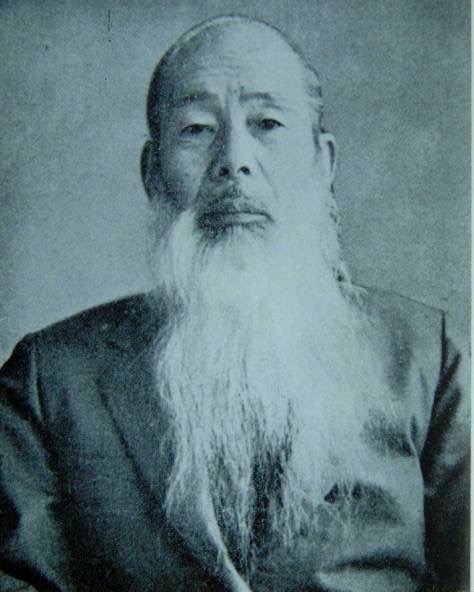

因みにこちらが矢数道斎(格)先生。

↑↑ インパクト満点、一度見たら忘れないお姿ですね。

(矢数芳英先生(道斎先生の弟君である矢数道明先生の御令孫)よりご提供いただきました。)

矢数格先生は明治26年(1893年)茨城県生まれ、はじめ海軍の軍人を志し、中学に入るも、スパルタ式の無茶苦茶な運動をやり過ぎて、3年の時に体を壊し、

マラリアに罹り、生死を彷徨う。

この時、有名病院から専門病院から、どの医者に行っても一向に良くならず、何を食べても、何を飲んでも吐いてしまい、全く飲まず食わずの状態が続いており、

終いには吐血して、余命宣告までされる始末だったようです。

そこで森道伯先生の噂を聴き、藁をもすがる思いで、骸骨のようにやせ衰えた体で上京し、診察を受けると、僅か2週間で、天丼が食えるほどに回復したそうです。

因みにこの時に、

「この薬が胃に入るようであれば治してやる。」

と仰って、森先生が使った方剤は五積散だったそうです。

(そして五積散の出典は『和剤局方』です。)

マラリアというのは東洋医学では「瘧(ぎゃく)」とか「瘧病」とよんで、古くは『黄帝内経素問』の「瘧論(35)」「刺瘧(36)」の中で詳細に認識されていますし、

『金匱要略』の中にも出てきますし、その後の歴代医家も多くの研究を残しています。

現代中医学でもマラリアを様々に分類し、治療法を提示していますが、「五積散」という選択肢は僕が探した限りでは提示がありませんでしたので、

森先生のオリジナル運用法だろうと思います。

よく名医はこうやって、西洋医学的な病名だの、経過だの、症状の軽重だのに振り回されることなく、自分がよく理解している方剤をシンプルに使って、

きれいに治しますね。

五積散は、風寒外感+内傷寒湿の薬で、解表温裏剤と呼ばれるグループです。

因みに、2015年にノーベル医学・生理学賞を受賞した中国人の屠呦呦(ト・ユウユウ)先生の研究は、中国伝統医学で使われている生薬にヒントを得た、マラリアの治療薬「アルテミシニン」の研究でした。

(因みにこの時一緒に受賞したのは寄生虫薬イベルメクチンで有名な日本人の大野智先生です。)

その後、元気になった矢数格先生は田舎に帰り、学を諦めて自然の中で農作業をする暮らしを4年ほどしていましたが、森先生のような漢方医を志そうと一念発起し、

22歳で千葉医専(現千葉大医学部)に入学しました。

当時は、漢方医の道を志すと言うと、学友から

「お前、頭がおかしいんじゃないか?」

と言われたそうです。

(苦笑・・・この時、矢数君を助けようと、署名が集まった、なんていうエピソードもあるそうです。)

まあ今で言えば、突然変な宗教に洗脳されたとか、精神に異常をきたしたとか思われるくらい、東洋医学の評判は地に落ちていたのでしょう。

医学生3年の時、再び無理をして体を壊し、肺炎まで起こし、入院する羽目になってしまいました。

その時に友人が森先生に電報を打ってくれて、知らせを受けた森先生は、夜中に東京から千葉の病院まで薬を持って往診に来てくれたそうです。

そして、病院のストーブで漢方を煎じて、飲ませると、

「こんなところにいたら殺される。わしが家に連れて行って看病する。」

と言って強引に矢数先生を東京の家に連れて帰ってしまい、本当に治してしまいました。

(このエピソードで思うのは、森先生は、矢数先生の才能に気付いていたんだと思います。)

この時、森先生が使った処方は升麻葛根湯に長ネギを加えて煎じたものだったそうです。

升麻葛根湯は、後にスペインかぜにも使った処方でしたね。

(しかしこの場合は長ネギ(葱白)を入れているところもポイントかもしれませんね。)

升麻葛根湯の出典は宋代の『小児薬証直訣』(1119)の付録である『閻氏小児方論』であり、効能は辛涼解肌、透疹解毒であり、葱白は長ネギの白い茎の部分のことで、

散寒解表、通陽の効能がありますので、肺炎の熱をとり、表は温め、内外に陽気を通じさせる、というイメージでしょう。

この信念、ハンパないですね。。。(゜o゜)

僕も現在、北辰会や東鍼校など、東洋医学教育に”端くれ”として携わっていますが、何といっても、この医学に本気になれるのは、こういうリアルな経験、感動が一番いいですね。

森先生の中では「治るか治らないか」に関する明確な物差しがあり、それを運用しただけのことでしょうが、これをしっかり持っているかどうかが非常に重要だと思います。

森先生は平生、

「わしに西洋薬を使わせたら上手に使ってみせる。」

と言っていたそうで、自分なりの評価の物差しがハッキリしていてブレなければ、どんな薬、どんな処置でも的確に分析できる、という意味からの言葉だと思います。

次回、森先生の臨床エピソードで「僕的に」印象的だった話を紹介して終わりましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

前回、森道伯先生が、大正時代に世界的に流行したスペインかぜ(強毒性のインフルエンザ)に対して、漢方薬で効果を挙げていたことを紹介しました。

また、ずいぶん前ですが、このブログ上で、広州中医薬大学の鄧鉄濤(とうてっとう)先生が、2002年から2003年にかけて世界中に感染者を出した

SARS(重症急性呼吸器症候群)に立ち向かって、漢方薬で効果を挙げたという話も書きました。

鍼灸でも、以前に蓮風先生が非結核性好酸菌症の症例を、内科医の村井和先生とともに『鍼灸ジャーナル 7号』に発表したことがあります。

日本では残念ながら論文数は少ないですが、中国韓国台湾を探せば、鍼灸で感染症を扱って効果を得たものは、他にもあるんじゃないでしょうか。

東洋医学は感染症に無力、と切って捨てる人がたまにいますが、果たしてそうでしょうか・・・?

むしろ東洋医学の歴史は、感染症との闘いの歴史なんじゃないんでしょうか?

現代の新興感染症にも使える叡智が多分に含まれているのではないでしょうか。

・・・で、今日は、一貫堂医学の番外編でもないが、東洋医学の感染症に対する考え方を述べてみましょう。

(一社)北辰会が理論と用語のベースとしている現代中医学の「弁証論治」という基本的な考え方ですが、これの大本は『傷寒論』を著した後漢の張仲景(150?-219)と言われます。

(”弁証論治”という言い方自体が、『傷寒論』の”弁〇〇病脈証并治”という言い方から来ているとか。。。)

・・・で、その『傷寒論』の内容は、『傷寒論』よりさらに前の『黄帝内経素問』の「熱論(31)」の内容や、『難経』58難が元になっていると言われます。

『黄帝内経』よりもさらに以前は、「病気」というのは、悪霊や鬼が患者に憑りついたもの、と考えられており、治療はもっぱら祝由(お祈り、呪い)であったようです。

それを『黄帝内経』では、この世界の全ては「気」から出来ているという「気一元の世界観」、そしてそこに働いている法則性である「大極陰陽論」を前提として、

自然現象である、人間の生老病死の「病→死」を、自然界、あるいは人体内にある「邪気」が、人体の「正気」を傷っていく過程、と考えるようになり、

そしてその「邪気」にはパターン分類があり、人体の側にもまた体質分類があり、それを適切に噛み分けて、何がどうなって病になっているのかを考え、

戦略的に治療すれば、病治しができる、という、医学医術の革新(ある意味科学化)を行いました。

それ以来、その枠組みを前提とした、様々な学説や治療法が開発され、その数千年に渡る膨大な臨床事実の集積は「中国伝統医学」と呼ばれ、

現代にまで脈々と受け継がれている訳ですが、この「邪気」という考え方の中でも、自然界にある外来の邪気、つまり「外邪」と呼ばれるものが、

現代の西洋医学の言う「細菌」や「ウイルス」のことを含む概念です。

(ザッと書いたので、もし間違っていたらご指摘ください。<m(__)m>)

・・・で、東洋医学における感染症の捉え方、治し方は、蓮風先生が以前よく仰っていたことですが、

「ここにアサガオの種があったら必ず発芽するわけではないように、種子が発芽するには土、水、空気などなど、それなりの条件が整わないと発芽しない。

感染症もこれと同様で、細菌やウイルスがあったら必ず発病する訳ではないように、発病しないように、また、発病しても軽く済むように、

患者の側を調えればいいのだ。

細菌やウイルスを顕微鏡レベルで分類し特定して、それを死滅させる、あるいは人体の側を強制的にそれに反応しないようにせしめるのが西洋医学、

それらが増殖しにくいような体内の状況を調えるのが東洋医学、という違いがある。」

ということです。

もちろん、細菌やウイルスがキチッと特定できて、抗生剤などの治療法も確立されているような感染症であれば、西洋医学のやり方は非常に優れていると思いますが、

中にはうまくいかないものもあります。

そういう時に、意外と効果を発揮するのが、東洋医学の論理と手法だと思います。

森道伯先生も鄧鉄濤先生も、そこんところを良く分かっていたんだと思います。

次回、ついでなんで、矢数道斎先生が若い頃、森道伯先生に、マラリアと肺炎の治療を実際に受けた話を書いておきましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.15

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

さて、マニアックな話、ドンドンいきましょう。

ドンドン読者を置いていきます。

そしてみんな離れていって、終いには一人になりそうです。(爆)

・・・ともかくここまで、一貫堂医学における「三大体質・五大処方」について書いてきました。

よく勘違いされがちなこととして、

「一貫堂って、全ての患者を3つの体質に分類するんでしょ?それも全部実熱でしょ??そんなん、無理あるっしょ~~!!(;’∀’)」

というミスリード。

普通に考えて、そこだけ切り取って、名医・森道伯を語れる訳ないですね。(・ω・)ノ

矢数道斎(格)先生のまとめた『漢方一貫堂医学』には、森道伯先生のほぼ晩年の3年間のカルテに使った方剤が集積して一覧表にしてありますが、

当然ながら「それ以前の」数十年がある訳です。(笑)

まあ、色々な症例やエピソードがあると思うんですが、有名なのは「スペインかぜVS森道伯」のエピソードでしょう。

まず「スペインかぜ」を簡単に説明しますと、1918年~1919年(大正7年~8年)にかけて起こった、アメリカ発の強毒性インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)です。

アメリカ発なのにスペインかぜと呼ぶのは、情報源がスペインだったから、だそうです。

ちょうどこの時は第一次世界大戦(1914~1918)の末期であり、このスペインかぜが大戦を早期に集結させた要因の一つである、という見方もあるぐらいの大事件であったようです。

そのくらい被害は大きく、全世界で5億人が感染、死者は5千万人~1億人、とも言われています。

日本にも被害が広がり、現在タレント論客として活躍している竹田恒泰さんの曾祖父君にあたる竹田宮恒久王をはじめ、多くの日本人が感染しました。

この時、森道伯先生はスペインかぜを3つに分類し、

胃腸型・・・香蘇散+茯苓・白朮・半夏

肺炎型・・・小青竜湯+杏仁・石膏

脳症型・・・升麻葛根湯+白朮・川芎・細辛

で治療し、たいへん効果を挙げたそうです。

これらも、現在でもよく使われる、割かしなんてことない処方なんですが、この処方からしても、決して実熱のみを重視していたなんて思えません。

スペインかぜの弁証論治を、非常にシンプルな形に落とし込んだように見えます。

因みに各方剤の出典は、

香蘇散は北宋の国定処方集である『和剤局方』、

小青竜湯は後漢の張仲景(150?-219)による『傷寒論』、

升麻葛根湯は『閻氏小児方論』という本が出典で、有名な葛根湯の変方かと思いきや、やや似て非なる配合の薬です。(笑)

僕のPCに入れてある『東洋医学辞書』では

葛根湯は葛根5.0・麻黄・大棗各4.0・桂枝・芍薬・生姜各3.0・甘草2.0

升麻葛根湯は葛根5.0・芍薬3.0・升麻・乾生姜各2.0・甘草1.5

と出てきますが、『中医臨床のための方剤学』では

葛根湯は葛根12g・麻黄、生姜9g・桂枝、炙甘草、白芍、大棗6g

升麻葛根湯は赤芍6g・升麻、葛根、炙甘草3g

と、ずいぶん違います。

こういうの(同じ方剤名でも時代や文献で構成生薬が違う)も、方剤学のややこしいところですね。(苦笑)

まあともかく、

香蘇散は風寒表証+気滞の薬で、現代ではストレスからくる肩凝りだの胃もたれだのといった、肝鬱や肝胃気滞によく使われる薬です。

小青竜湯は風寒表証+脇下の水飲の薬で、現代では「くしゃみ三回小青竜」な~んていう、実に胡散臭い謳い文句があって、花粉症によく使われる薬なんですが、

何も考えずに長期服用すれば徐々に内熱が籠っていき、別の病を形成します。(~_~;)

西洋薬と比べて、副作用がなくて眠くならないから助かるわ、な~んつって、冬から春に長期服用している患者さん、ホントに多いです。

升麻葛根湯は、小児の麻疹(はしか)の薬として有名で、肺胃の熱毒を叩く薬です。

これらを強毒性のインフルエンザに巧みに応用した訳ですね。

・・・まあいずれにせよ、よく後世派と言われる一貫堂ですが、古方派の使うような方剤も臨機応変に臨床応用していたことが分かります。

(そういえば後世派、古方派についても書いてなかったですね。いい機会なんでこれが終わったら書きましょう。)

次回、感染症に対する東洋医学の考え方を書きます。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.14

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

さて、ここまでで、森道伯先生を創始者とする「一貫堂医学」が提唱する「三大体質・五大処方」なるものの基本を説明してきました。

一応断っておきますが、私は鍼灸家であって漢方家ではないので、漢方薬の処方解説はあくまでも理論面しか出来ませんし、鍼灸臨床に置き換えて説明することしかできません。

これまでに出てきた漢方薬それぞれ、実際の実践面、臨床面でどうか、というのは、漢方家の先生方にお任せ致します。<m(__)m>

僕のすべての言説は、あくまでも市井の一鍼灸臨床家の視点からのものであります。

・・・しかしまあ、いつものことなんですが、こうやって東洋医学の真面目な内容を書いていると、アクセス数が減りますなあ~~。(~_~;)

(苦笑・・・みんな、勉強嫌いなのね。)

・・・でもいいです、めげずに書きます!!<(`^´)>

書きたいから書く、言いたいこと言う!!(゚∀゚)

五大処方のうち、前回述べた「解毒証体質」に使われる3つの方剤(柴胡清肝散、荊芥連翹湯、竜胆瀉肝湯)は全て、「温清飲」という薬をベースにしています。

この温清飲は、現代では「アトピー性皮膚炎」の患者さんに使用されていることが多いようです。

・・・ところが、最初から単純に効いていなかったり、ある程度までは効いていても、途中で効かなくなったり、あるいは途中から悪化していったり、

と仰って、清明院にみえる患者さんがチラホラいます。

これについて、どういうことか考えてみましょう。

まず温清飲の中身は、当帰・地黄・芍薬・川芎各3.0g、黄連・黄芩・梔子・黄柏各1.5g、だそうです。

上記の当帰~川芎の部分が四物湯の内容、黄連~黄柏の部分が黄連解毒湯の内容です。

配合の分量の比率を単純に見れば、「四物湯>黄連解毒湯」と読めます。

四物湯とは、補血剤(血を補う薬)の代表格で、主に肝の臓の血(肝血)を補う薬だそうです。

黄連解毒湯は清熱剤(熱を冷ます薬)の代表格で、上焦~下焦まで、三焦に瀰漫した邪熱(実熱)を取り去る薬だそうです。

ということは、温清飲は「肝血虚>邪熱」の虚実挟雑証の場合に使える薬、と考えていいのでしょう。

(・・・まあ、そう一概に言えない面もあるかもしれないが)

だとすると、経過中に「肝血虚<邪熱」のように、主従が入れ替わった時、あるいは「血虚」や「邪熱」が解決して、どちらか一方のみの問題になった時、

あるいは「陰虚」や「気虚」「陽虚」「湿熱」「湿痰」などの、肝血虚や邪熱とは別の病理が主になった時には、サッと方剤をチェンジ(変方)しないと、

効かない、あるいは悪化する、という流れになるのは自明です。

(または、そもそも最初からこういう診立て自体が出来ておらず、病名や症状のみからテキトーに処方したのであれば、最初からいきなり悪化することもありえます。)

まあ、臨床上よく見かけるのは、四物湯の成分が中焦を余計に重たくしたり、黄連解毒湯の成分が脾気や腎気を奪ったり、裏の水滞がきつくなって、

肌膚に津液が行き渡らなくなり、そのせいで見かけ上は余計に皮膚が乾燥して悪化したり、というようなケースが多いように思います。

(熱が取れるはずが、余計に皮膚が乾燥して「なんで??」ってやつね。)

病気、それも慢性で難治性の病気となれば、こういう、その時々での変化流転は当たり前なので、鍼灸でも、このような失敗をしないために、初診時にキッチリと問診を取っておき、

治療に来た現時点での「証」のみでなく、現症に至った「病因病理」をキチンと意識しておくことが大事なのです。

とりわけ、皮膚科疾患の場合、中医学でよくいう「皮損弁証」というような、皮膚の状態(乾燥、熱感、発赤、腫脹等々の有無)を意識した診察ももちろん大事ですが、

かといって皮膚の状態「のみ」から診たてただけの、場当たり的な処方、処置は実に危険です。

要は皮膚が「何で」そんな状態になったのか、というメカニズムを考え、時々刻々と変化する患者さんの状態に合わせて、臨機応変に処方、処置を変えていかないと、

とてもついていけません。

アトピーや喘息なんかの場合、そうやって常に先手先手が打てなかったら、普通に負けます。。。(苦笑)

患者さんから、ヤブ医者!ヘタクソ!アホ!ボケ!カス!!です。。。(苦笑)

また、この辺の詳しい話は、山口の村田先生のブログが非常に参考になります。

(膨大な内容ですが、単語で検索ができるので、漢方薬名や病名で色々検索してみて下さい。あっという間に朝になりますよ。(笑))

ドラッグストアで簡単に漢方薬が手に入る昨今、ネットで得た情報から、素人考えでサプリメント感覚で服用して大失敗をしていたり、知ったかぶりの西洋医学のドクターから、

いい加減な処方を繰り返されて、かえって悪化している患者さんを診ると、実に残念な気持ちになります。

東洋医学(鍼灸漢方)は医学ですので、それ専門に何年も、何十年も学び、経験を積んだ先生にしか、本当の意味では使いこなせません。

まずは、せめてそこんところをよくよく理解しましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学について 3 参照

さて、今日は三大体質の3つ目、解毒証(げどくしょう)体質について掘り下げます。

(矢数先生・・・、このネーミング、”臓毒証”と紛らわしいんすけど。。。(苦笑))

一貫堂の言う解毒証体質とは、四物黄連解毒剤がフィットする体質のことを言うそうです。

(黄連解毒湯の”解毒”という言葉をとって”解毒証体質”と呼ぶことにしたんだそうです。)

「四物黄連解毒剤」とは、「四物湯」と「黄連解毒湯」を合わせた薬のことで、現代日本の薬局等でも簡単に手に入る「温清飲」というお薬のことです。

簡単に言えば、黄連解毒湯は火熱を取る清熱材、四物湯は血を補う補血剤、この二つを組み合わせた薬が「温清飲」です。

・・・で、一貫堂医学の言う「解毒証体質」の”毒”とは、第一に「結核性毒」のことを言うんだそうです。

ここで、普通の中医学を学んできた者にとっては

「へ?黄連解毒湯の毒が結核毒??なんのこっちゃ??」

となるのが普通だと思いますが、この時代の結核は、予防も治療も、非常に重要な病でした。

国民皆保険もなかった時代、歴代の有名な鍼灸家、漢方家の先生の中には、当時西洋医学が治せなかった結核を、鍼灸漢方で治してもらったのをきっかけに、

鍼灸医、漢方医になったという先生がたくさんおられるようです。

大正、昭和初期の時代の医師にとって、結核を如何に予防するか、なってしまったら如何に治すか、これが非常に大事なポイントだったんでしょうね。

そしてこの「解毒証体質」は、年齢によって3つの方剤を使い分けるようです。

すなわち、小児期は柴胡清肝散、青年期は荊芥連翹湯か竜胆瀉肝湯を使い分ける、といった感じです。

まず柴胡清肝散ですが、これは各時代の書物によって微妙に生薬の配合が違うようですが、一貫堂では上記の温清飲に桔梗、薄荷葉、牛蒡子、天花粉を加えたものだそうで、

要するに「肝経、胆経、三焦経の3つの経絡の風熱邪を叩く薬」なんだそうです。

これらの経絡が喉頭、頚部、耳周辺を流注することから、ここに熱を籠らせないようにし、扁桃炎、中耳炎を起こさせないようにすることが、

幼児期の結核を予防、治療する上で非常に重要と考えたのでしょう。

次に荊芥連翹湯ですが、これも柴胡清肝散の変法であります。

(構成生薬の詳細は、ちょっと複雑なのでここでは省略します。)

これは何を狙っているというと、解毒証体質の場合、小児期は扁桃炎や中耳炎を起こしやすいが、青年期になると蓄膿症を起こすようになると考え、

柴胡清肝散が肝経、胆経、三焦経を狙っているのに対して、より「陽明経(顔面部)の風熱邪にターゲットを寄せている」のだそうです。

(要は上の横か、上の前か、です。)

最後に竜胆瀉肝湯ですが、これも歴代の医家によってそれぞれ生薬の配合が異なるようですが、一貫堂処方では、

「肝を瀉して水邪を捌き、肝を瀉す力を四物湯で少し緩めている方剤」

と、言うことが出来るようです。

解毒証体質者の場合、淋病や睾丸炎、外陰部の炎症など、下焦を病むことも多く、一貫堂処方の竜胆瀉肝湯は、その治療、予防のために長期服用も可能な体質改善薬であるそうです。

まあここまでを簡単にまとめれば、柴胡清肝散であれ、荊芥連翹湯であれ、竜胆瀉肝湯であれ、一貫堂が解毒証体質に用いる薬の大本は「温清飲」なわけです。

・・・で、「温清飲」は清熱解毒の「黄連解毒湯」+補血の「四物湯」です。

「黄連解毒湯」の初出は752年、王燾(おうとう 670?-755)が著した『外台秘要』、「四物湯」の初出は1110年頃、北宋の国定処方集である『和剤局方』だそうです。

で、「温清飲」の初出は一貫堂医学について 2で紹介した『万病回春』(1587)です。

ということは、瘀血証体質の通導散も、解毒証体質の諸薬の大本である温清飲も、出典は『万病回春』ということになります。

また、臓毒証体質の防風通聖散も、『万病回春』の中には何カ所も出てきます。

森道伯先生も、江戸期の和田東郭や原南陽と同じように、中国明代、龔廷賢の書物である『万病回春』をかなり読みこんでいたことが分かりますね。

多くの名医が読んだ『万病回春』、現代で東洋医学を行う者として、避けて通れないでしょう。

長くなったんで続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

9.8~9.9は、タワーホール船堀で行われた日本中医学会に参加してきました!!

(9.8は懇親会から参加)

懇親会では、初めてお会いする先生方、久々にお会いする先生方と、たくさんお話しさせていただき、非常に嬉しかったですね。

台北の中医師公会の先生方ともご挨拶させていただき、来年は無事、台北に研修に行くことが出来そうです。

(ついに初上陸しようと思います。(゚∀゚))

九州から東北まで、全国から集まった東洋医学を愛するドクター達との飲み会も盛り上がり、3次会のラーメンまで行ってしまいました。(笑)

東洋医学やりたい、中医学やりたい、鍼灸に対してもっと知りたい、そういうドクターは確かにいます。

そういう先生方と、今後もどんどん組んでいければ、と思います。

それを改めて実感しましたし、その要求にガッチリと応えうる鍼灸師でありたいと思いました。

「慰安」の延長ではなく、れっきとした「医学・医療・治療」としての鍼灸をやりたい鍼灸師は、今後は中医学の用語を使って、医師や薬剤師とボーダレスに会話でき、

お互いに学術を高め合うことが出来ると感じました。

また、今回の中医学会は、鍼灸師、薬剤師の先生の先生も症例を積極的に発表されており、それも素晴らしいことだと思いました。

日本中医学会は、医師、鍼灸師、薬剤師が、ボーダレスに、海外とも交流しながら学会をやるという、有意義な場だと思います。

惜しいのは、まだまだ参加人数が少ない。

これがもっと発展するようでないと、と思いますね。

今後の更なる発展を期待します。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.10

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学について 2 参照

・・・さて今日は、森道伯の一貫堂医学の言う三大体質の二つ目、「臓毒証体質」について掘り下げます。

「臓毒証体質」とは、風毒、食毒、梅毒、水毒の四毒に侵された体質、だそうです。

この四毒を少し詳しく言いますと・・・、

「風毒」とは、ここではあらゆる病のもととなるようなキツイ邪気のことを言っているようです。

「食毒」とは、そのまんまですが食べ物の毒、それも急性の中毒ではなく、慢性の毒とも言えるもので、要するに肉食中心の偏った食生活や、

暴飲暴食の過剰な栄養だったり、また現代であれば加工食品や添加物などによる 内臓機能の低下なども広く含まれる考え方だと思います。

「梅毒」というのは性感染症で有名なあの梅毒で、現代では残念ながら増加傾向だそうです。

「水毒」というのは腎機能が低下して不要な水分の排出が滞って、水滞(浮腫みも含む)が起こったもののことを指しているようです。

この「四毒」が体内に蓄積し、単一に、あるいは複合して、健康を害しているようなものを、「臓毒証体質」と名付け、

これらすべてを「防風通聖散加減」で治療していた、というワケです。

この体質のものは、ガッチリしていて若いうちは丈夫だが、壮年期になると癌や脳卒中、痔疾や腎疾患を起こすと言われます。

診断は望診、脈診、腹診であり、

皮膚は黄白色、脈は実脈や堅い脈が中心で、腹は全体が堅いか、あるいは全体が軟満しているか、

だそうです。

防風通聖散は、以前このブログでも紹介した金元の4大医家の一人である劉完素(1120-1200)の著作である『黄帝素問宣明論方』(1172)に出て来る方剤で、

もともと熱のこもりやすい人が風寒邪に罹患し、「表裏ともに実」になったものに使う方剤と言われます。

実はこれ、近年になって”やせ薬”みたいに言われて、「ナ〇シトール」だの「コッコ〇ポA」とかいう商品名がついて製品化されています。。。

(しかし、痩せたいからといって安易に使用するのは、危険極まりないので絶対にやめましょうね。)

まあ、こういうものがよく売れるぐらい、安逸過度や暴飲暴食で実熱証、毒素をため込んでいる人が多いというのは、森道伯先生の晩年の、

第一次大戦後の、未曽有の好景気であった大正~昭和初期の日本と似ているのかもしれません。

しかし、私もたまにのぞかせていただき、勉強させていただいている、山口の村田漢方同薬局の村田恭介先生は、そのブログの中で、

「特殊な状況においてしか使う必要のない、まして現代においては全く必要のない、支離滅裂に近い配合」

と断じておられます。(笑)

・・・うーん、この辺、漢方家からしてどうなんでしょうね。

まあ、防風通聖散の方意を見ると、表は風邪邪実、裏は腸胃の湿熱の実、で、表は疏風して裏は清利湿熱で、表裏双解剤、というわけですから、鍼ではどうやるのが近いでしょうかね。

外関や合谷やりながら、上廉で下すような感じ?しかも養血や和中の穴処も加える??

あるいは上腹部の沈んだ実をややキツ目に瀉すか??

(これだと難易度は高いね。)

まあ、確かなのは、防風通聖散も、単に痩せようと思って長期に服用するなんてのは、バカ丸出しだね。(苦笑)

毎日、メシ減らして走ってりゃ、絶対痩せます。

漢方薬のそういう使い方を聞いたら、天国で森道伯が泣いているでしょうな。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.09

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回、一貫堂医学の基本中の基本である、「三体質・五処方」を紹介しました。

今日はこのうちの「瘀血体質」なるものについて少し掘り下げましょう。

「瘀血」という病理産物については、東洋医学では誰でも知っているような重要な概念で、このブログでもチョイチョイ登場しています。

まあ要するに、「使いもんにならん、停滞した血(けつ)」のことです。

あらゆる病気、症状に関わり、あらゆる病気、症状を治りにくくする、病理産物であります。

一貫堂医学では、これを叩くことを治療、予防の3本柱の一つとして、非常に重視してるわけです。

一貫堂のいう瘀血体質というのをもう少し詳しく述べると、要は「体内に停滞した血液を持っている者」のことであり、血液の多くは腹部にあることから、

腹部、それも下腹部、骨盤内(それも左側)に瘀血が停滞しやすい、特に閉経後や月経不順のある婦人に多いと考え、皮膚の色、脈診、腹診などで判断するようです。

(皮膚は赤ら顔、爪は暗赤色、あるいは貧血して黄白色、脈は細実、腹は臍周に緊張、腹直筋が緊張など)

瘀血体質の患者がかかり易いのは脳溢血、片麻痺、喘息、胃腸病、肝臓病、肺結核、痔疾、淋疾、精神疾患、婦人病などなど、とのことです。

(幅ひろー(゜o゜))

・・・で、これらを通導散加減で治療します、と。

通導散というのは、中国明代、16~17世紀を生きたと言われる龔廷賢(きょうていけん 生没年不詳)の著作である『万病回春』に所収されている処方で、

現代でも超有名な駆瘀血剤(瘀血を取り去る薬)です。

この『万病回春』は、江戸時代の日本人の医師に広く読まれた古典であり、極めて実践的な内容で、あの和田東郭や、原南陽も高く評価しているそうです。

つい最近、1989年になって、大塚敬節先生の指示を受けた松田邦夫先生が全訳解説本を出版されたことでも知られています。

この通導散は、『傷寒論』の陽明病の薬として有名な大承気湯に当帰、紅花、甘草を加えた加味承気湯に、さらに蘇木、枳殻、陳皮、木通を加えたもので、

気の停滞、瘀血を取り去る力の強い薬です。

(『万病回春』の原文には”童便、黄酒各一鍾で温服すべし”とありますが、”童便”ってまさか。。。( ;∀;))

・・・で、私は鍼師ですので、さてこれを、鍼でやるならどうするか、という問題にぶち当たる訳ですが、北辰会では瘀血証には三陰交、膈兪、血海、臨泣などを瀉法で使いますが、

通導散のイメージに一番近いものとなると、この中では臨泣でしょうかね。。。

ただし「上手にやれば」ですね。(ΦωΦ)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!