お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.04.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話し

◆ことの経緯

・・・まあ僕も、かれこれ10年以上、(一社)北辰会や東洋鍼灸専門学校などで教鞭をとらせていただいて、それなりに

「東洋医学の教育」

というものに思いを致すことはありました。

東洋医学は、勉強を進めていくと、学・術ともに、たいへん高度な世界であり、本来は医師を志す、頭脳明晰な若い人にこそ、積極的に教育するべきものであるが、

現在の医学部では「東洋医学の教育」はほとんど行われていないのが現状。

日本国として公的に東洋医学を教育している教育機関は鍼灸マッサージの専門学校と大学のみです。

数ある医療系国家資格の中で、鍼灸マッサージ師だけは、国家試験にも東洋医学の問題が出題されます。

それ以外の、医師をはじめとする医療系国家資格の国家試験には、1問も出ません。

従って、東洋医学の教育を全くやってない学校もたくさんあります。

・・・にも拘らず、漢方薬の使用数、処方数は年々増加している、つまり、

「東洋医学をあまり(というか全然)よく知らない医師が、当たり前に漢方薬を保険で処方している現状がある」

という矛盾にも、大変問題を感じていました。

(一社)北辰会のような研究会も、東洋鍼灸専門学校のような鍼灸専門学校での教育も、もちろん必要だけれども、本当は医学部でこそ、「東洋医学の教育」がやれたら一番いいのになあ、という思いは、ずいぶん前からぼんやりとありました。

因みに、北辰会では数年前から蓮風先生直々に、医師を対象に鍼灸を教える「ドクターコース」を開講しております。

それもあって、医師への東洋医学教育、とりわけ医学部生に対する、というものを、数年前から、より強く意識するようになりました。

しかし、そのためにどう動いていいかも分からないし、大体からして、私の本分である日々の臨床だけでも殺人的に忙しいのに、時間と労力をそこまで割けない。。。

・・・そんな訳で、そこに関しては、ほったらかしのまま、時間だけが過ぎていく、という調子でした。

そんな折、たまたま2017年に、熊本で行われた日本中医学会で症例を発表しました。

いざ熊本へ 参照

ここで出会った、大分の鍼灸師である成田響太先生の御活動が、素晴らしいと思いました。

日々臨床をしている鍼灸師と医師とが協力しながら、医学生に東洋医学を教育している。

しかも、学生は自主的にSNSなどを活用して、他大学や、海外とまで繋がっている、という話を聴きました。

学会では、その学生さんとも少し話しましたが、よく言われるような、

「東洋医学をやっている医学生(医者)なんて、変わり者の、変な奴しかいない」

なんてイメージとは程遠い、実に真面目で爽やかな、礼儀正しい若者たちでした。

(聞けば学内での成績も大変優秀なんだとか。。。)

ここで、明らかに時代が変わってきているのを感じました。

志の高い医学生は、もうすでに色々分かっているし、東洋医学に可能性を感じているし、現にこういう活動が起こってきている。

医師と協力して、医学部内で東洋医学の講座を行う、臨床研修もフォローする、また、学生がSNSなどを活用して他大学にも声をかける、そしてあくまでも学生中心に活動を行い、

オジサンたちでそれを温かくフォローする、素晴らしいじゃないか、何とかこれを、関東でもできないか、と思って、色々と模索し始めたのが、ことの始まりでした。(笑)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.04.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、「牛車腎気丸」という薬という記事を書きました。

その時に、もう一種類、「治打撲一方」という薬の話にもなりました。

これはどうか。

これは実は、以前紹介した江戸期の医家、香川修庵先生(1683-1755)の創方だそうです。

墓マイラー 9 参照

ですが、真柳誠先生の研究によれば、「治打撲一方」という”名前で”文献に登場するのは、あの幕末から明治の漢方医、浅田宗伯先生(1815-1894)の

『勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんくけつ)』だそうで、ということは、この薬の名付け親は浅田宗伯になるそうです。

・・・まあ、個人的にはどっちでもいいんですが。(゚∀゚)

この薬の中に含まれる川骨(せんこつ)、樸樕(ぼくそく)という、活血化瘀の効果を持つ生薬は、呼び名からして日本独特であり、中国の処方に含まれることはないそうで、

そういう意味でもまさに日本製の漢方薬だそうです。

(もともとは戦国時代に傷や怪我を治療する秘伝の薬だったのを、香川先生がまとめたんだとか。)

(中国では川骨のことは萍蓬(ヘイホウ、コウホネ、カワホネ)というらしいが、『中医臨床のための中薬学』には載っていませんでした。。)

「治打撲一方」は、昭和になって、一貫堂の山本巌先生が紹介したことで、よく使われるようになった経緯があるそうです。

(今ではツムラのエキス剤になっています。)

これは中医学では血の流れを調える「理血剤」のグループであり、その中でも停滞した瘀血を取る「活血祛瘀剤」のグループで、その名の通り、

打撲や捻挫を治療する薬なんですが、応用的に骨折の後遺症などにも使われるようです。

さらに応用的には、経絡経筋が冷えて、瘀血が停滞した痛みなんかにも使われるそうです。

・・・ということは、外傷はともかくとして、気滞血瘀や瘀血性の疼痛に応用するには、

「経絡経筋に冷えがあり、気が停滞し、血も停滞している」

ということが診断できないとマズい、ということになります。

また、これを適切に運用するには、同じグループの有名な薬であり、現代でもよく使われる

「桃核承気湯」「血府逐瘀湯」「桂枝茯苓丸」「大黄䗪蟲丸」「温経湯」「抵当湯」

なんかとの使い分けができる能力が要求されるはずです。

まあ、治打撲一方に限って言えば、熱邪や湿邪の関与する痛みだったり、気虚や陽虚が関与するものに使ったらドボン、ということでしょうか。

漢方薬というのは、もちろんながら、東洋医学の生命観、疾病観に立脚して考案されたものです。

ここを無視して使用されているような現実があることは、実に残念に感じます。

〇

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.03.16

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

明日は楽しみにしていた「三旗塾オープン講座」であります。

今回、「ペットボトル温灸」や、各メディアで有名な若林理沙先生とともに、(一社)北辰会代表である藤本新風先生が初参加ということで、

告知開始当初から反響が大きかったようで、120名定員があっという間に満タンになり、キャンセル待ちがずいぶん出たようです。(゚∀゚)

三旗塾は、2002年より、金子朝彦先生を筆頭に、中医学をベースとしてやって来られた研究会です。

三旗塾公式サイトはこちら

中医学をベースとしてやってきたという意味では、北辰会も同じ。

これをきっかけに、蓮風先生が40年以上前から言っている、

「まずは理論と用語を共有しよう」

「その上で臨床事実をベースに、大いに討論しよう」

という、お互いを高め合うような建設的な関係性が構築できるかもしれません。

いずれにせよ、楽しみだ~~☆

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.02.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

北辰会カルテに、「発汗の左右差」を問う問診項目がある。

発汗に左右差を感じたことの無い人からしたら、

「そんな現象、あんの??」

と思うだろうが、これ、意外といらっしゃいます。

特に腋窩。

緊張すると、どちらかの腋窩にばっかりに汗が出る、という患者さんは、結構いる。

これは中医学では「汗出偏沮(かんしゅつへんそ)」といいます。

これにも色々な考え方(弁証分型)があるのだが、明末清初の名医、張璐(1617-1700)の『張氏医通』によれば、

・・・夏に半身に汗出るは、気血満たず、内に寒飲。

偏枯(片麻痺)、夭(夭疽、あるいは早死に?)の兆しなり。

大剤の十全大補湯、人参養栄湯、大建中湯に行経豁痰薬を加味して治す。云々・・・

この証は血虚に属すが、四物湯などの陰薬を使わないのは、経絡の閉滞を招くからである。

〇

ちょっとした左右差であっても、要注意。

また、ある種の左右差ものに、迂闊な滋陰、補血は危ない。

補気+行経豁痰という考え方、マジ重要。

一穴でやるなら、どこでやる??

【参考文献】

『症状による中医診断と治療 上巻』燎原書店

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.02.02

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

「腹哀」という経穴 ⑤ 参照

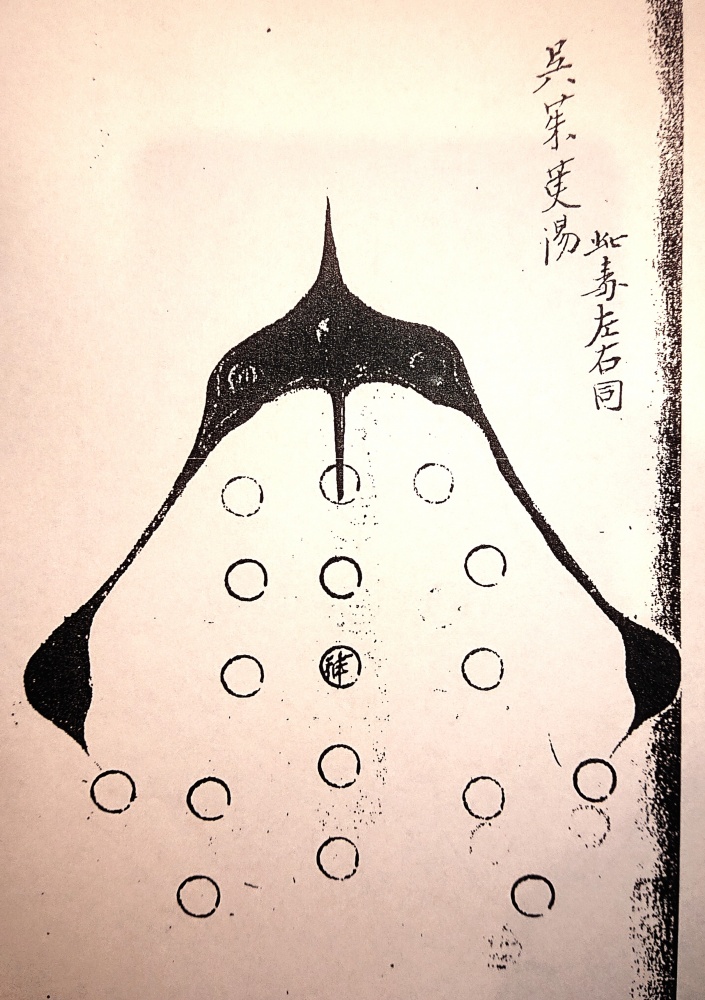

◆『吉田家腹診秘録』ではどうか。

前回、鍼灸師なら知らない人はいない「夢分流腹診図」において、腹哀穴が位置する「肺先」と呼ばれる部位について、竹下の妄想を少しだけ書きました。

ああいった妄想関係の話は、実はまだまだ至る所に無数にあるんですが、あまり書くと頭のおかしいやつだと思われそうなので、少しにしておきます。(苦笑)

しかし、それで臨床をやった結果、うまくいくことが意外と多いということも付言しておきます。

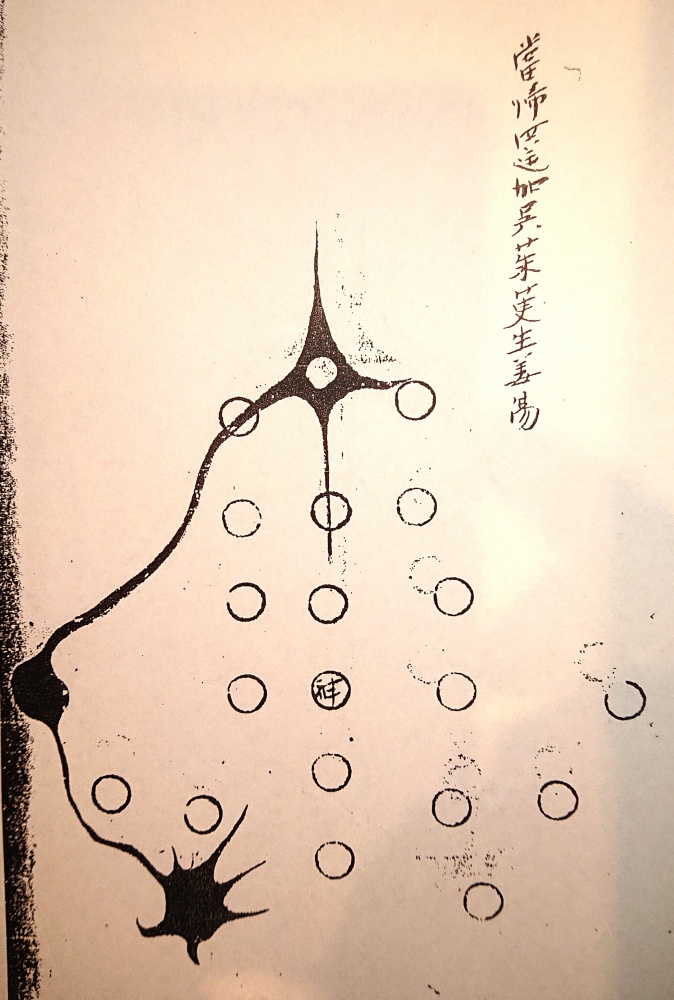

・・・ところで、蓮風先生が2004年に出版した『鍼灸医学における実践から理論へ パート3』の中で取り上げた、江戸期の腹診書の中に『吉田家腹診秘録』という書物があります。

これを見ると、蓮風先生の本では、腹部陽明経よりも「内側に」反応のある腹証ばかりが紹介されていることに気付きます。

陽明経よりも外、とりわけ腹哀穴に相当する部位に反応のある方剤では、呉茱萸湯と当帰四逆加呉茱萸生姜湯の二方剤の腹証だけです。

呉茱萸湯は『傷寒論』に出てくる処方で、中焦をガッツリと温める、現在でも比較的使われる処方です。

当帰四逆加呉茱萸生姜湯も『傷寒論』に出てくる処方で、処方構成は当帰四逆湯+呉茱萸+生姜ですから、簡単に言えば血虚+寒邪+寒飲の者に用いる薬で、

中焦を温める働き+補血作用を期待した方剤です。

(あまりにも簡単に説明し過ぎで、湯液家の先生方から怒られそうですが。。。(;’∀’))

中医学ではどちらも「温裏剤」のグループですね。

温裏する必要があるような場合に、心窩部から季肋部にかけて反応が出てくる部位であると、『吉田家腹診秘録』の著者は認識している、ということです。

(因みに、柴胡剤のグループでは、心下は少し下目に、季肋部は少し内側目に描かれているのも興味深いところです。)

図では、呉茱萸湯は左右対称に、当帰四逆加呉茱萸生姜湯の方は右のみに出ています。

(↑↑呉茱萸湯の左右対称については、”此の毒左右同”と強調しています。)

あと、季肋部において陽明経よりも若干外に反応が記載されている処方は「葛根湯毒と陽明の合併の図」と、「太陽と少陽の合病の図」、

「十棗湯」「桂枝人参湯」「小柴胡湯」「大柴胡湯」「柴胡加桂枝湯」「桂枝加大黄湯」では、脾募よりもやや外側に反応が出ることが記載してあり、

これらも場合によっては勘案するべきでしょうね。

(細かい解説は煩雑になるので、ここでは避けます。<m(__)m>)

また上記方剤の多くで、「右側」が強調してあったのも興味深いところです。

夢分流腹診図においても、右の「肺先」の下外側にのみ「膽」の診処が存在しており、ずいぶん前に書きましたが、五藏六府の中の「胆の腑」の特殊性を考えると、

そこに一番近いところに「腹哀穴」が存在していることは、偶然でないと思います。

もうちょっと続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、FB上で訃報を目にしました。

このブログでも以前紹介した老中医、鄧鉄涛(とうてっとう)先生が10日の朝、104歳でお亡くなりになりました。

文化大革命と中医学 4 参照

鄧鉄涛先生は、2009年頃から、(一社)北辰会会長、藤本蓮風先生とも交流があり、蓮風先生の御著書である『体表観察学』には推薦の書を書いていただいております。

偉大な鄧鉄涛先生のご略歴について、非常に分かりやすくまとめて下さったので、東洋学術出版社さんのFB記事を許可を得て引用させていただきます。

(以下引用)

鄧鉄涛先生は,1916年,広東省の開平でお生まれになりました。

広州中医薬大学終身教授で,第1回目の国医大師(日本で言えば医師で人間国宝のようなもの)です。

鄧先生は,優れた臨床家・教育家であっただけでなく,中国において中医学全体の発展に多大な貢献を果たしてこられた方で,中医薬事業の発展の節目で何度も重大な献策を行ってこられました。

中国中医界の “魂”であり,精神的支柱でありました。

たとえば,1990年,中国政府が制度改革を実施したとき,中医薬管理局が廃止されると聞いた鄧先生は,ただちに全国各地の老中医の先頭に立って政府に上書を提出しました。

これは,中医界ではよく知られている「八老上書」と呼ばれる上書で,八老とは,鄧鉄涛・方薬中・何任・路志正・焦樹徳・張琪・歩玉如・任継学の8人の老中医のことです。

彼らは,国家中医薬管理局を廃止することはできず,その権限と経費を削減することはできないと述べ,さらに各省に中医薬管理局を設立することを建議しました。

そしてその1カ月後,上書は認められ,国家中医薬管理局は維持されることになりました。

中医学を世界医学として普及させ,さらに中国文化を代表する一つと位置づけ発信している現在の中国の動向を見ていると,この上書の先見性がより際立ちます。

また2003年にSARSが流行した際にも,鄧先生は上書しています。

その上書を受けた当時の呉儀首相は,中医座談会を開きます。

SARSに対し中医が予防治療できる方法であることが強調され,座談会の後,ただちにSARS制圧のために中医が投入されました。

(SARS制圧後に行った鄧鉄涛先生へのインタビューは『中医臨床』98号に掲載されています http://www.chuui.co.jp/chuui/000188.php)

現在,中国では優秀な若い中医師を,経験豊かな老中医に就かせて学ばせる,大学教育と伝統的徒弟教育を融合した教育システムを採っていますが,

それは,広東省中医院で鄧先生が提唱して実施されたやり方がモデルになっているといわれます。

中医学の魂を体現した老中医がまたお一人,鬼籍に入られました。

しかしその精神と経験は,伝統的徒弟教育を通じてきっと若い中医師らに継承されていると思います。

心よりご冥福をお祈り致します。

(引用終わり)

第一回国医大師・・・。

中国政府に上申書・・・。

しかもあの中国政府の方針を変えさせるとは。。。

まさに中医学の巨星ですね。

日中韓に、東洋医学の名医はたくさんおりましょうが、鄧鉄涛先生ほどの先生はいないでしょう。

ご冥福をお祈りいたします。

合掌。

鄧鉄涛先生の詳しい経歴と学術については 国医大師鄧鉄濤 参照

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.09

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

来たる2月10~11日(日・月)の二日間、熱海の温泉旅館「和風館」にて、毎年恒例、(一社)北辰会主催、宿泊型の大研修会「順雪会(じゅんせつえ)」が開催されます!!

すでに申込期限を過ぎましたが、

「2月の予定が分からず、迷っているうちに申込期限が終わってしまった。。。」

とか、

「急遽参加できることになったんですが、今からでも大丈夫でしょうか?」

という問い合わせが必ず毎年あります。(苦笑)

そんな方のために、今回、講師の先生を若干名増員し、申込期間を1.15まで延長しました!!

藤本新風代表をはじめとする、(一社)北辰会本部支部の精鋭講師陣の、きめ細やかな実技指導が、トコトン受けられます!!

(一社)北辰会公式ブログ 参照

申し込みフォームはこちら!!

・・・今回、僕も90分喋ります。

演題は「講師候補登用試験解説」です。

かなり実践的かつ理論的な内容になります。

また何と言っても、会長である藤本蓮風先生も60分喋ります!!

(蓮風先生の講義が関東で聴けるのは今やこの「順雪会」のみです!!)

演題は「なぜ北辰会を作ったのか」であります。

北辰会という流派は、近代日本鍼灸の流れの中で、非常に重要な存在だと思います。

1867年の明治維新以降、色々な経緯がありながらも、結果的にどん底に落ちた日本の東洋医学(鍼灸漢方)。

そこから、戦前の1930年代、柳谷素霊先生以降の、経絡治療学派の誕生~発展の時代、そして戦後の経絡論争以降の現代医学派の台頭、そして1970年代以降の、

現代中医学(TCM)の輸入~翻訳~模倣~発展の時代、北辰会はその大きな時代の流れを十分に踏まえて、今や世界基準たるTCMを理論や用語の基本に置きつつも、

そこに日本固有の学術をも組み込み、西洋医学者でも分かりやすいように教材と教育システムを構築している、稀有な流派です。

それを今から約50年近くも前に、なぜ作ろうと思ったのか。

創始者本人が語ります。

濃密な60分、聴くしかないですよこれは。(゚∀゚)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

16日の日曜は、大森にある東京衛生学園で行われた(一社)北辰会関東支部主催、代表特別講演に参加してきました!!

今回、藤本新風先生が新代表に就任してから初の関東支部講演です。

歴史的瞬間ですね。(゜レ゜)

しかも今回は、中医学的な鍼灸漢方を教える団体である三旗塾塾長の金子朝彦先生もご参加いただき、非常に貴重な会となりました。

実は来年、平成最後の年の3.17、北辰会代表の藤本新風先生が、三旗塾のセミナー(オープン講座)で講演します。

日本で、中医学をベースとした、日本的な鍼灸治療を行う流派同士が、このように健全に交流することは、これまでになかった、大変喜ばしいことです。

毎回、関東支部のこのイベントは、他団体の先生方や、他業種の方が参加されるのも面白いところですね。

今回も医師の方、看護師の方から、教育学博士から、以前清明院に見学に見えた千葉大の鍼灸師の先生、慶応の医学部で講義をなさっている先生から、

他の鍼灸学校の学長さんまで、幅広い業種の先生方が参加されました。

素晴らしいことです。

午前中は尾崎真哉支部長の「腹診・打鍼の歴史」。

膨大な情報量を、コンパクトにまとめて、一生懸命喋っておられました。

今回の尾崎先生の講義は、実は資料をまとめていく段階から関わらせていただきましたが、現在判明している範囲での、腹診、打鍼に関する歴史認識の内容は、

ほぼ網羅されていたんじゃないでしょうか。

あの講義資料は、良くまとまった、超貴重なものだと思います。

午後一は私から「腹診・打鍼の重要点」。

・・・まあ、この講演会は他業種や学生さんから、中堅から先輩から大先輩まで、全レベルの聴講者がいらっしゃる講演会なので、せっかくなら、

初心者からベテランまでが、みんな満足納得できる内容にしたいなあ、というのが最初にありました。

・・・で、私なりに腹診打鍼の重要点を箇条書きにして設定し、それを喋っていく、という構成にしました。

アンケート的には、おおむね好評いただけて嬉しかったです☆

最後は新風先生による「腹診・打鍼の実技披露」。

昔から知っていますが、新風先生の指導、教育にかける情熱は尋常じゃないです。

前代表で北辰会創始者である蓮風先生が臨床でやっておられることを、非常に上手に言葉にして表現し、あれに近づくにはどうしたらいいか、

そのためにはどのように指導していくべきか、という問題を、非常によく考えておられます。

新風先生になってから、「指導の実際」をみんなに見てもらう、というのをやっています。

指導を受けた受講者の手つきがどう変わるか、というのを見せています。

これは非常にユニークな試みで、業界初の試みなのではないでしょうか。

そして最後は打鍼実技披露。

スタッフの動きがまだもう一つ慣れず、ちょっとバタバタしましたが、相変わらずの繊細な手技で、モデル患者さん三人ともに、バシッと直後効果を出しておられました。

聴講者へのインパクトは絶大だったんじゃないかと思います。(^^)

・・・さて、これにて、公式な大仕事はほぼ終わりです。

あとは明日の東洋鍼灸専門学校での講義、木曜日の秘密の特別講義を終えたら、年内の講義は終了です。

あとは最終週、事務的な院長業務を終わらせて、今年も終了です。

・・・いやー、早いねー☆(;’∀’)

来年も楽しいことやりたいねえ~~(ΦωΦ)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.06

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日は恒例の秘密会合、「妖怪大集合」の飲み会で、バタバタしててブログ更新を忘れました!!<m(__)m>

(・・・ま、たまにはそういうこともある☆)

12.2の日曜日は、大阪で行われた(一社)北辰会スタンダードコースに参加してきました!!

本部では年内最後の定例会です。

午前中は実技練習。

皆さん実に真剣に取り組んでいました。

支部も負けていられませんね。(^^)

午後は大阪の古田地天堂鍼灸院院長、古田久明先生の「正邪弁証」。

「正邪弁証」は、中医学にはない、WHOにもない、世界で唯一、(一社)北辰会が独自に提唱する弁証法です。

「八綱弁証」、つまり病の”表裏寒熱虚実”の中の”虚実”について、極めて厳密に弁証する北辰会ならではの弁証法ですし、「証」よりもむしろ「病因病理」に、

弁証論治の本質を置く北辰会ならではの、非常に重要な考え方です。

古田先生の優しいキャラと、見やすいスライドで、大変理解し易かったんじゃないかと思います。

最後は奈良の風胤堂院長、油谷真空先生による「小児科学概論」。

実は北辰会で「小児科」に特化した講義が行われるのは10年以上ぶりくらいらしいです。

油谷先生は4児の父、油谷先生の鍼灸院である風胤堂には、キッズルームまであります。(^^)

大変分かりやすい、基礎的な内容で、来年は臨床編も講義して下さるそうで、非常に楽しみです。

そして終了後は忘年会。

相変わらず本部の忘年会は出し物のキレが素晴らしかったですね。(笑)

・・・さーて、2018年も残すは12.16、東京衛生学園の大イベントです。

すでに席はパンパンらしいけど、強引に入れれば入れるんじゃないかと思うので(笑)、まだ申し込んでない人はダメもとでお問い合わせを!!

やる方としてはすし詰めの会場でやりたい☆

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.11.30

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

ここまでのお話し

難しい会議が、なんと90分もかかって30分押しで終わり(苦笑)、今大会のメインテーマでもある

「日本鍼灸のアイデンティティ」

というシンポジウムを聴きにメインホールへ。

NAJOM(『北米東洋医学会誌』)の副編集長であるスティーブン・ブラウンさんの話の途中(終わりかけ)から参加しました。

結論としては、ちょっとよく分かりませんでした。。。(苦笑)

最初から聴かなかったのもあるんですが、けっきょく、結論が出たんでしょうか、これ??

というか「日本鍼灸のアイデンティティ」とはこういうことだー!!というのが、伝統鍼灸学会レベルで色々討論して、結果的に出せたとして、

それをどうするんでしょうか・・・?

何をどうするために、その概念を用いるんでしょうか・・・?

なんかちょっと、モヤモヤしました。。。(^^;)

(今度呑んだ時に、登壇者の一人である横山 奨先生に聞いてみよ☆)

打鍼法、管鍼法などの独特の刺鍼法があって、繊細で個性的な診察術としての腹診術とかがある、ってのがまあ日本鍼灸独特の具体例で、あとはもう、

細かい学術の方は流派乱立、百家争鳴状態になっているのが現状、でいんじゃないすかね?

社会的にみても、鍼灸の保険医療化推進などの業団もバラバラ、学術研究機関である学会や大学もバラバラ、現場では湯液と鍼灸もバラバラ、しかも湯液の中もバラバラ、鍼灸の中もバラバラ、

結果的に日本の東洋医学は、国民にあまり正当に認知されているとは言えない、というのが実情なんじゃないんでしょうか。

(それがアイデンティティと言えなくもないような。。。(苦笑))

日本国内で、法とか制度を作っていくのには、あまりにもまとまってなさすぎる。

その点では、中国は資格制度的にも、共通理論、共通用語、大学も、湯液と鍼灸も、マンパワー的にも、一応はまとまっているんじゃないすか?

(まあ僕もそこまで詳しくないし、内部ではもちろん色々あるんだろうけども。)

だから今後、もし世界基準策定とか法整備を進めるなら、それをリードするのは普通に中国の考え方になるんじゃないすかね・・・?

まあ、注視しましょう。(ΦωΦ)

・・・で、最後は日中学術交流会。

中国人の先生の鍼というと、メチャクチャ強刺激で乱暴、というイメージが昔はあったんですが、近年、伝統鍼灸学会や中医学会に来て講演される先生は、

ほとんど日本の鍼と同じ、繊細でソフトな刺激の鍼ですね。

(もちろん”ヨソイキ”の鍼なのかもしれませんが。。。(笑))

ただこの実技セッションは、座学があまりにも長く、中国語が聴き取れないし、同時通訳も上手ではあったもののやっぱイライラするし、僕的には正直イマイチでした☆(苦笑)

終了後の飲み会では、和ら会の先生方とご一緒させていただき、他にも色んな流派の先生方や学生さんとお話しすることが出来て、これは大変良かったですね。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧