お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.02.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

眠れない患者さん、よくいます。

安定剤、導入剤に頼っているケースが大多数。

暫く使っていると、効かなくなってきたのでと、分量を増やしたり、より強い薬に変えていく。

雪だるま式に増えていく。

・・・そうなる前に、鍼灸をお勧めしたい。

不眠症は、東洋医学では「不寝(ふしん)」と呼んだりする。

明代の大名医、張介賓(張景岳 1563-1640)の『景岳全書』(1624)に曰く。

不寝はただ邪正の二字すなわちこれを尽くすと知るなり。

神が安定すれば眠れる。

神を不安定せしめるものは邪の擾か、営気の不足。・・・

〇

と、単純明快に喝破する。

また、清代の呉鞠通(呉瑭 1736-1820)の『温病条弁』(1798)に曰く。

不寝の原因は甚だ多い。

陰虚で陽納出来ないもの、陽亢で陰に入れないもの、胆熱、肝気(肝用)不足、心気虚、心陰虚、心血虚、蹻脈不和、痰飲擾心。

〇

と、多数のパターンを上げております。

どっちも正しいと思うが、張景岳先生の「所詮は虚実」という斬り方が個人的には好き。

標本主従あるけど、心神の関与はあると診た方がいい。

そして、蹻脈と心神、肝胆と心神に関して、生理と病理を整理するべき。

その上での「所詮は虚実」。

【参考文献】

『症状による中医診断と治療』燎原出版

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.02.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

北辰会カルテに、「発汗の左右差」を問う問診項目がある。

発汗に左右差を感じたことの無い人からしたら、

「そんな現象、あんの??」

と思うだろうが、これ、意外といらっしゃいます。

特に腋窩。

緊張すると、どちらかの腋窩にばっかりに汗が出る、という患者さんは、結構いる。

これは中医学では「汗出偏沮(かんしゅつへんそ)」といいます。

これにも色々な考え方(弁証分型)があるのだが、明末清初の名医、張璐(1617-1700)の『張氏医通』によれば、

・・・夏に半身に汗出るは、気血満たず、内に寒飲。

偏枯(片麻痺)、夭(夭疽、あるいは早死に?)の兆しなり。

大剤の十全大補湯、人参養栄湯、大建中湯に行経豁痰薬を加味して治す。云々・・・

この証は血虚に属すが、四物湯などの陰薬を使わないのは、経絡の閉滞を招くからである。

〇

ちょっとした左右差であっても、要注意。

また、ある種の左右差ものに、迂闊な滋陰、補血は危ない。

補気+行経豁痰という考え方、マジ重要。

一穴でやるなら、どこでやる??

【参考文献】

『症状による中医診断と治療 上巻』燎原書店

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.02.12

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

2.10~11の二日間は、熱海の温泉旅館「和風館」で行われた(一社)北辰会、冬季研修会「順雪会(じゅんせつえ)」に参加してきました!!

これまで、何度となくこのブログでも煽ってきましたが、鍼灸師の先生を中心に、医師、薬剤師の先生も含め、結果的に約100名の参加者が全国から参加され、

盛会裏に終了いたしました!!

今回、直前に予想外に風邪をひいて声が枯れていたので、初日の講義「B試験解説」、その後の実技指導、夜の飲み会、二日目の実技指導と、

声がもってくれるかどうか、正直心配でありましたが、前日の2.9の夜に藤本新風先生と油谷真空先生に、初日、二日目と連続して藤本蓮風先生に超豪華三日連続治療していただき、

二泊三日の間、あんなに喋りまくっていたのに、むしろ来た時よりも全然治りました。(笑)

・・・いやー、あらためて鍼はスゴイ!!

やっぱり、自分が本当に調子の悪い時に、先輩の鍼を受けないとイカンですね。

大変勉強になりました。<m(__)m>

近々、北辰会の公式ブログでも報告があることと思いますが、年々この研修会の内容は充実してきており、今回も非常に成功したと言っていいと思います。

蓮風先生の講義も感動的でよかったです。

天国の中村順一先生にも届いているでしょう。

アンケートの集計結果を待ちたいと思います。

・・・さて、来年はさらにブラッシュアップして、北辰会を代表するイベントに成長して欲しいと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.02.02

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

「腹哀」という経穴 ⑤ 参照

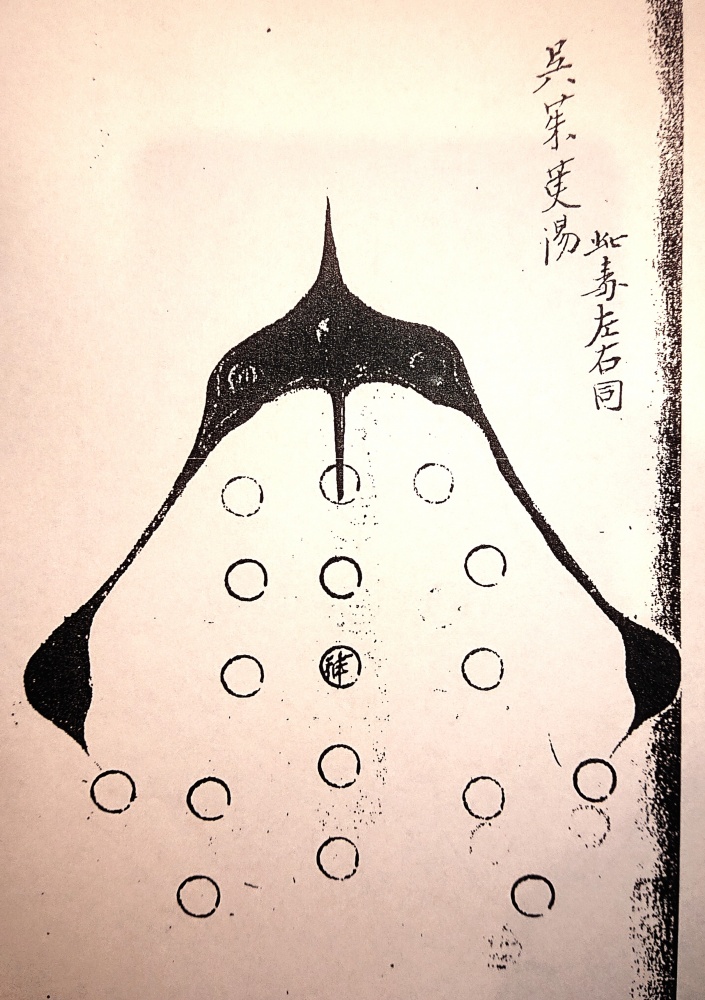

◆『吉田家腹診秘録』ではどうか。

前回、鍼灸師なら知らない人はいない「夢分流腹診図」において、腹哀穴が位置する「肺先」と呼ばれる部位について、竹下の妄想を少しだけ書きました。

ああいった妄想関係の話は、実はまだまだ至る所に無数にあるんですが、あまり書くと頭のおかしいやつだと思われそうなので、少しにしておきます。(苦笑)

しかし、それで臨床をやった結果、うまくいくことが意外と多いということも付言しておきます。

・・・ところで、蓮風先生が2004年に出版した『鍼灸医学における実践から理論へ パート3』の中で取り上げた、江戸期の腹診書の中に『吉田家腹診秘録』という書物があります。

これを見ると、蓮風先生の本では、腹部陽明経よりも「内側に」反応のある腹証ばかりが紹介されていることに気付きます。

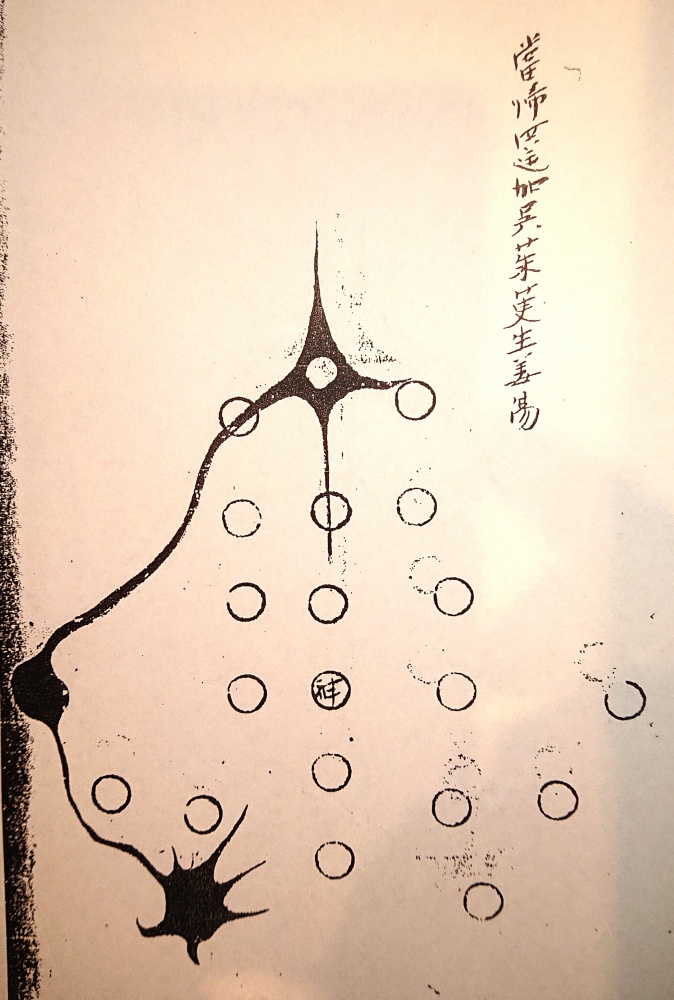

陽明経よりも外、とりわけ腹哀穴に相当する部位に反応のある方剤では、呉茱萸湯と当帰四逆加呉茱萸生姜湯の二方剤の腹証だけです。

呉茱萸湯は『傷寒論』に出てくる処方で、中焦をガッツリと温める、現在でも比較的使われる処方です。

当帰四逆加呉茱萸生姜湯も『傷寒論』に出てくる処方で、処方構成は当帰四逆湯+呉茱萸+生姜ですから、簡単に言えば血虚+寒邪+寒飲の者に用いる薬で、

中焦を温める働き+補血作用を期待した方剤です。

(あまりにも簡単に説明し過ぎで、湯液家の先生方から怒られそうですが。。。(;’∀’))

中医学ではどちらも「温裏剤」のグループですね。

温裏する必要があるような場合に、心窩部から季肋部にかけて反応が出てくる部位であると、『吉田家腹診秘録』の著者は認識している、ということです。

(因みに、柴胡剤のグループでは、心下は少し下目に、季肋部は少し内側目に描かれているのも興味深いところです。)

図では、呉茱萸湯は左右対称に、当帰四逆加呉茱萸生姜湯の方は右のみに出ています。

(↑↑呉茱萸湯の左右対称については、”此の毒左右同”と強調しています。)

あと、季肋部において陽明経よりも若干外に反応が記載されている処方は「葛根湯毒と陽明の合併の図」と、「太陽と少陽の合病の図」、

「十棗湯」「桂枝人参湯」「小柴胡湯」「大柴胡湯」「柴胡加桂枝湯」「桂枝加大黄湯」では、脾募よりもやや外側に反応が出ることが記載してあり、

これらも場合によっては勘案するべきでしょうね。

(細かい解説は煩雑になるので、ここでは避けます。<m(__)m>)

また上記方剤の多くで、「右側」が強調してあったのも興味深いところです。

夢分流腹診図においても、右の「肺先」の下外側にのみ「膽」の診処が存在しており、ずいぶん前に書きましたが、五藏六府の中の「胆の腑」の特殊性を考えると、

そこに一番近いところに「腹哀穴」が存在していることは、偶然でないと思います。

もうちょっと続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.17

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

また、NHKで東洋医学やるらしい。(゚∀゚)

今度は「ガッテン」という番組らしい。

(なんか、他の番組でもやってたとか・・・。)

年末年始のNHKの番組の内容に関して、このブログでも取り上げました。

NHK「東洋医学 ホントのチカラ~科学で迫る 鍼灸・漢方薬・ヨガ~」

去年から、やたらに続きますね。

何か、裏に大きな力が働いている気がしてならない。。。(笑)

まあともかく、番組内容に関しては、おおむね肯定的ではあったものの、視聴者や、業界関係者からも、幾ばくかの批判もあったようだ。

テレビが採り上げて、多くの人の目に触れれば、それだけ批判も増えるだろう。

でもその分、支持者も増えるだろう。

それでいいと思う。

このままいって、番組内容ももっとブラッシュアップされ、注目度が増すことで業界も変革し、教育や資格制度も整い、明治維新以来150年以上ぶりに、

東洋医学(鍼灸漢方)を、確固たる国民の医療の一つとして位置づけることが出来るか。

まあ問題は、現場で東洋医学を実践している治療者側が、様々な批判や、患者の多様なニーズに耐えられるかどうか、の一点に尽きる。

一方で、こんなニュースもあった。

2018年「マッサージ業、接骨院等」の倒産状況は過去10年で最多93件に急増、5年連続で前年を上回る

・・・さあ、こうやって強い強い日光に当てられて、日陰でコソコソ、いい加減なことやって生きてたような連中は、みんな炮り出されていくのかもしれませんね。

巷に蔓延る無資格者も含めて。

〇

僕は最近のこうした流れは、相対的にいい流れである、と受け止めていますが、これまでとは比較にならない、規模の大きなミスリードに繋がる可能性もありますので、

常に注視しておくべきムーブメントだと思っています。

国策として、医療費削減がしたいのは自明。

そのために、東洋医学に期待を寄せるのも分かる。

そのために、盛んにプロパガンダを打って、世論操作をしたいのもよく分かる。

・・・だが、僕ら現場の、平凡な、市井の鍼灸臨床家の意見や価値観や臨床成果を無視して、数で強引に推し進めるのではないかという懸念、不安が、どうも頭から離れない。

鍼灸したら東洋医学、漢方飲んだら東洋医学、ではないと思う。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、FB上で訃報を目にしました。

このブログでも以前紹介した老中医、鄧鉄涛(とうてっとう)先生が10日の朝、104歳でお亡くなりになりました。

文化大革命と中医学 4 参照

鄧鉄涛先生は、2009年頃から、(一社)北辰会会長、藤本蓮風先生とも交流があり、蓮風先生の御著書である『体表観察学』には推薦の書を書いていただいております。

偉大な鄧鉄涛先生のご略歴について、非常に分かりやすくまとめて下さったので、東洋学術出版社さんのFB記事を許可を得て引用させていただきます。

(以下引用)

鄧鉄涛先生は,1916年,広東省の開平でお生まれになりました。

広州中医薬大学終身教授で,第1回目の国医大師(日本で言えば医師で人間国宝のようなもの)です。

鄧先生は,優れた臨床家・教育家であっただけでなく,中国において中医学全体の発展に多大な貢献を果たしてこられた方で,中医薬事業の発展の節目で何度も重大な献策を行ってこられました。

中国中医界の “魂”であり,精神的支柱でありました。

たとえば,1990年,中国政府が制度改革を実施したとき,中医薬管理局が廃止されると聞いた鄧先生は,ただちに全国各地の老中医の先頭に立って政府に上書を提出しました。

これは,中医界ではよく知られている「八老上書」と呼ばれる上書で,八老とは,鄧鉄涛・方薬中・何任・路志正・焦樹徳・張琪・歩玉如・任継学の8人の老中医のことです。

彼らは,国家中医薬管理局を廃止することはできず,その権限と経費を削減することはできないと述べ,さらに各省に中医薬管理局を設立することを建議しました。

そしてその1カ月後,上書は認められ,国家中医薬管理局は維持されることになりました。

中医学を世界医学として普及させ,さらに中国文化を代表する一つと位置づけ発信している現在の中国の動向を見ていると,この上書の先見性がより際立ちます。

また2003年にSARSが流行した際にも,鄧先生は上書しています。

その上書を受けた当時の呉儀首相は,中医座談会を開きます。

SARSに対し中医が予防治療できる方法であることが強調され,座談会の後,ただちにSARS制圧のために中医が投入されました。

(SARS制圧後に行った鄧鉄涛先生へのインタビューは『中医臨床』98号に掲載されています http://www.chuui.co.jp/chuui/000188.php)

現在,中国では優秀な若い中医師を,経験豊かな老中医に就かせて学ばせる,大学教育と伝統的徒弟教育を融合した教育システムを採っていますが,

それは,広東省中医院で鄧先生が提唱して実施されたやり方がモデルになっているといわれます。

中医学の魂を体現した老中医がまたお一人,鬼籍に入られました。

しかしその精神と経験は,伝統的徒弟教育を通じてきっと若い中医師らに継承されていると思います。

心よりご冥福をお祈り致します。

(引用終わり)

第一回国医大師・・・。

中国政府に上申書・・・。

しかもあの中国政府の方針を変えさせるとは。。。

まさに中医学の巨星ですね。

日中韓に、東洋医学の名医はたくさんおりましょうが、鄧鉄涛先生ほどの先生はいないでしょう。

ご冥福をお祈りいたします。

合掌。

鄧鉄涛先生の詳しい経歴と学術については 国医大師鄧鉄濤 参照

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.10

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

新年早々、1.4にNHKで放送された、あさイチ「東洋医学で1年を元気に!」を観ました!!

去年も、NHKでは、盛んに東洋医学の特集が組まれた。

それに関しては、このブログ上でも煽ったし、感想も述べた。

NHK「東洋医学 ホントのチカラ~科学で迫る 鍼灸・漢方薬・ヨガ~」

NHKの見た! 参照

ちょうど1年前に、産経新聞で大々的に記事が出て以降、国内の東洋医学熱が、にわかに活気づいているように見えなくもない。

産経新聞にこんな記事が。 参照

しかし放送後、清明院はいたっていつも通りであり、こういう番組をNHKでやったからと言って、一気にバブル的な好景気、みたいな現象は起こらない。(苦笑)

それが起こっているのは、これに出演した大学病院の先生のところらしい、ということも述べた。

NHKの番組の影響 参照

やはり国民の多くは、我々在野の臨床家よりも、大学病院という権威を、相対的に信用するのであろうか。(苦笑)

今回の番組であるが、「東洋医学」という括りで、「鍼灸」「漢方」「食養生」という3つのジャンルに分けて、専門家として鍼灸師と医師の先生が出演し、

それぞれに意見を述べたことは良かったと思う。

「東洋医学」といった場合、この3者はセットであり、相互に協調し合って、患者の健康を守ってきたわけである。

(ホントはさらに「導引」「気功」「運動法」なんかも入れてもいいと思うけど)

また漢方でも鍼灸でも、「即効性」と、中長期的な「体質改善」を説いていたことも良かったと思う。

それぞれの内容については、細かい部分で気になるところもなかったではないが、NHKのことだから、そこは周到に、全てわかった上で、あの内容なのかな、という気もした。

清明院に治療に見えている、何人かのテレビ関係者に聞いたが、NHKは、どこからも突っ込まれないように、番組づくりにかなり繊細に気を使っているのだそうだ。

(民放よりもマンパワーもあるでしょうしね)

まあただ、鍼灸に関してはいつも思うが、

「お手軽におうちで出来る、簡単ツボ療法☆」

みたいなノリをあまり強調するのはやめて欲しい。。。

この医学固有の人体観、疾病観をもっと説いてほしい。。。

大学病院だけでなく、在野の臨床家にも光を当ててほしい。。。

・・・まいーや、清明院はいつも通り、今日も明日も、ガンガンやります!!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.06

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今回の年末年始、30日の夜に、母と叔母と食事していると、叔母の顔色が悪いことに気付きました。

叔母はここ数年、とある重病で闘病中の身です。

でも、秋くらいに、少し体調を崩したことがありましたが、その後は安定していると聞いていました。

「んー、それにしてはちょっと顔色が悪いな。。。」

と思いつつも、

「まあでも、飯食ったら少し戻るかな。」

と考え、特に指摘もせずに、一緒に食事していました。

・・・ところが食事後、顔色がさらに悪くなったので、叔母が帰った後、母親に

「あれ、ちょっと心配だねえ。。。注意しといて。」

と告げておきました。

すると翌朝、案の定

「発熱した、具合が悪い。」

と連絡あり、急遽往診することに。(苦笑)

地元に帰って、気の抜けきったところで、大みそかに往診することになるとは。。。(苦笑)

叔母は持病の重病で強い薬を普段から使っていますから、相当に体力が弱っています。

そこへ持ってきて、母ともう一人の叔母と一緒に、1日動き回って、疲労が出たんですね。

結局、31日~3日まで、連日往診しましたが、31日、1日くらいの時は状態があまり良くなく、叔母は独り暮らしでもあるので、あわや入院させるレベルかと思いましたが、

どうにかこうにか落ち着いてくれて、少しホッとして帰ってきました。

(まあまだ、今月一杯くらいは気を抜けませんが。。。)

平生まあまあ健康な人が、ちょっと肩が凝ってるから鍼してくれとか、そういうレベルでなく、普通にガチの、入院するしないの瀬戸際の治療でしたね。(苦笑)

けっきょく、年末年始も鍼の神から、

「お前なに気ィ抜いてんだ、治療やれ!!」

と、頭を小突かれた気分でした。。。(苦笑)

やっぱ甘くないすね、鍼の神は。。。

ありがとうございます。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

以前、国際疾病分類(ICD-11)、ついに公表。という記事を書いた。

国際疾病分類(ICD)に、11回目の改訂でついに中国伝統医学の用語が入ることになった、という記事だ。

それを受けて、今年の1月に産経新聞では

「漢方・鍼灸 医学に認定」

と、大々的な見出しで取り上げられた。

産経新聞にこんな記事が。 参照

こうした流れを受けてか、今年はNHKその他のテレビ番組等でも次々に東洋医学の特集が組まれ、日本の東洋医学が、久々に、にわかに活気づいている。

NHK「東洋医学 ホントのチカラ~科学で迫る 鍼灸・漢方薬・ヨガ~」

まあ現場の人間の端くれとして、これは一先ず、良いこととして受け止めています。

(もちろん、こういうイケイケドンドンの時ほど、自分自身も最大限の注意を払いたいし、ヘンなミスリードには目を光らせておく必要がありますが。)

この国際疾病分類(ICD)の中国伝統医学用語の部分は、これまで、日本、中国、韓国で長いこと話し合って決めてきました。

そして、日本側の主張である「経絡病証」という考え方(疾病の分類法)の実際を、症例集積を通じて、WHOに提出する必要があるとのことで、

JROM(日本東洋医学サミット会議)の一角である日本伝統鍼灸学会を通じて、(一社)北辰会に協力依頼が来ました。

これ、2カ月くらい前に来てたんですが、忙しくて手がつかず、どういうものかイマイチよく分かってなかったのですが、

今日一気に50例ほど送りました。

(腰を上げればあとは早い☆)

全国で2000症例集めるのが目標らしいですが、そのうちの50例は僕の症例です。(笑)

日本伝統鍼灸学会、全日本鍼灸学会、東洋療法学校協会、日本鍼灸師会、全日本鍼灸マッサージ師会、鍼灸学系大学協議会の会員の先生方、

あるいはこれら各団体の賛助会に所属している先生は、非常に簡単な打ち込みで出来ますので、ぜひ協力しましょう!!

入力フォームはこちら!!

一回に最大で10症例打ち込むことが出来ます。

僕は10症例打ち込むのにカルテを見ながらサクサクと15分から20分程度でしたので、今日診療の合間にチョコチョコ進めて50例送れました。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.13

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

参照

さて、続きいきましょう。

1.煩渇吐逆腹脹(はんかつとぎゃくふくちょう)

黄疸煩渇、吐逆腹脹+不眠、煩躁熱渇するものは2、3日で死す。

(浅田宗伯(1815-1894)『先哲医話』に福井楓亭(1725-1792)の言として紹介)

2.凸臍移動臍(とつさい いどうさい)

水腫で腹滿し、凸出するもの、臍を按じて、あちらこちらに移動するもの

(原南陽(1753-1820)『叢桂亭医事小言』)

水腫の腹、按じて臍が左右に移動するもの

(畑金鷄(1767-1809)『金鷄医談』)

1.の黄疸+煩渇、吐逆不眠+煩渇は、何度か診たことがありますが、実に可哀想な状態です。

鍼しても、薬入れても、まさに焼け石に水、といった感じで、非常にキツイ思い出がよみがえりますね。

でも、鍼して、その場だけでもスーッと一時的にでも楽になる感覚は、亡くなる寸前の患者さんにとって、大きな救いになるのはなるようです。

まるで神仏にでも拝むかのようにして、感謝して頂いたことを、今でも鮮明に覚えています。

2.の臍の位置が不安定になるパターンも、たまに診ますが、これに関しても、最近、(一社)北辰会の奥村裕一先生が最近の研究論文で深く掘り下げて下さいました。

(「江戸期鍼灸諸流派における膏之原・肓之原ー膈膜・募原・心包・三焦との関わりー」2016『伝統鍼灸』43巻1号、および「日本鍼灸古流派の研究―腹診および腹部刺鍼を中心として―」1997『全日本鍼灸学会雑誌』47巻4号)

奥村先生の論文は短い文章の中に、圧倒的な研究量、知識量が凝縮されています。

何度も何度も読んで、少しづつ理解しましょう。

また(一社)北辰会では、約40年前の発足以前より、江戸期の夢分流の腹診を参考に、臍には非常に注目しており、以前の蓮風先生の症例でも、

事故で意識不明になった患者さんを、臍の際に鍼をして蘇生させた話を聞いたことがあります。

生命予後に関わるような重症疾患や、ここ一番の時に臍周を使う印象がありますね。

・・・まあ、人間も、胎児のうちは臍から栄養を受ける。

人間を果物に例えれば、蔕(ヘタ)のようなものです。

出生後も、西洋医学的に、解剖学的に何もないから、そこには何もない、とは考えません。

逆証の患者でなくても、臍が浅いか深いか、歪んでいないか、臍周囲の色や緊張や膨隆の具合などはどうか、これらは東洋医学に非常に大事な所見です。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!