お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2018.09.24

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近、明らかに気候が変わってきた。

四季の変化は、微妙に変化する時と、ガッと明らかに変化する時がある。

今年の秋で言えば、夏真っ盛りで酷暑酷暑と世間が大騒ぎしていた7月末(立秋前)の時に、すでにうっすらと秋の風が吹いているのを感じた。

患者さんの体表にも微妙な変化があり、鍼も微妙に変えて対応していた。

今は秋分、もう冬に入りだしていると言ってもいい。

こうなるともう、ガッと一気に寒くなってくる。

こうなると、これまで通りの経穴や手法では立ちゆかなくなる症例が出てくる。

治療も微妙にではなく、ガッと変えないといけなくなる。

そこで最近、いくつか珍しい経穴を使った。

ある程度纏まったら、また吐き出そう。

鍼最高。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.20

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

そろそろ24節気では秋分、夏が終わり、今年もあっという間に年末が来ます。

年末といえば、恒例の東京衛生学園での(一社)北辰会、年末代表講演会です。

今年も12.16(日)にやります!!

これを読んだ人は全員来ましょう。(゚∀゚)

しかもなんと今年のテーマは、「打鍼」縛りです!!

朝から尾崎真哉支部長による「腹診・打鍼の歴史」。

午後一は私から「腹診・打鍼の重要点」。

最後は藤本新風代表から「腹診・打鍼の実技披露」。

と、朝から晩まで、ガチガチの打鍼縛りです。(笑)

今年は、11月に大阪で行われる日本伝統鍼灸学会でも、「打鍼」が大きなテーマの一つです。

(これについても、そろそろ告知します。)

「打鍼」については、このブログでも何度となく触れてきました。

・・・まあとにかく、12.16は必ず東京衛生学園に来ましょう!!

毎年そうだけど、年末講演会の内容は永久保存版、マジで絶対来た方がいいと思いますよ~!!!(*‘∀‘)

ポスターはこちら!!

申し込みフォームはこちら!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.15

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

さて、マニアックな話、ドンドンいきましょう。

ドンドン読者を置いていきます。

そしてみんな離れていって、終いには一人になりそうです。(爆)

・・・ともかくここまで、一貫堂医学における「三大体質・五大処方」について書いてきました。

よく勘違いされがちなこととして、

「一貫堂って、全ての患者を3つの体質に分類するんでしょ?それも全部実熱でしょ??そんなん、無理あるっしょ~~!!(;’∀’)」

というミスリード。

普通に考えて、そこだけ切り取って、名医・森道伯を語れる訳ないですね。(・ω・)ノ

矢数道斎(格)先生のまとめた『漢方一貫堂医学』には、森道伯先生のほぼ晩年の3年間のカルテに使った方剤が集積して一覧表にしてありますが、

当然ながら「それ以前の」数十年がある訳です。(笑)

まあ、色々な症例やエピソードがあると思うんですが、有名なのは「スペインかぜVS森道伯」のエピソードでしょう。

まず「スペインかぜ」を簡単に説明しますと、1918年~1919年(大正7年~8年)にかけて起こった、アメリカ発の強毒性インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)です。

アメリカ発なのにスペインかぜと呼ぶのは、情報源がスペインだったから、だそうです。

ちょうどこの時は第一次世界大戦(1914~1918)の末期であり、このスペインかぜが大戦を早期に集結させた要因の一つである、という見方もあるぐらいの大事件であったようです。

そのくらい被害は大きく、全世界で5億人が感染、死者は5千万人~1億人、とも言われています。

日本にも被害が広がり、現在タレント論客として活躍している竹田恒泰さんの曾祖父君にあたる竹田宮恒久王をはじめ、多くの日本人が感染しました。

この時、森道伯先生はスペインかぜを3つに分類し、

胃腸型・・・香蘇散+茯苓・白朮・半夏

肺炎型・・・小青竜湯+杏仁・石膏

脳症型・・・升麻葛根湯+白朮・川芎・細辛

で治療し、たいへん効果を挙げたそうです。

これらも、現在でもよく使われる、割かしなんてことない処方なんですが、この処方からしても、決して実熱のみを重視していたなんて思えません。

スペインかぜの弁証論治を、非常にシンプルな形に落とし込んだように見えます。

因みに各方剤の出典は、

香蘇散は北宋の国定処方集である『和剤局方』、

小青竜湯は後漢の張仲景(150?-219)による『傷寒論』、

升麻葛根湯は『閻氏小児方論』という本が出典で、有名な葛根湯の変方かと思いきや、やや似て非なる配合の薬です。(笑)

僕のPCに入れてある『東洋医学辞書』では

葛根湯は葛根5.0・麻黄・大棗各4.0・桂枝・芍薬・生姜各3.0・甘草2.0

升麻葛根湯は葛根5.0・芍薬3.0・升麻・乾生姜各2.0・甘草1.5

と出てきますが、『中医臨床のための方剤学』では

葛根湯は葛根12g・麻黄、生姜9g・桂枝、炙甘草、白芍、大棗6g

升麻葛根湯は赤芍6g・升麻、葛根、炙甘草3g

と、ずいぶん違います。

こういうの(同じ方剤名でも時代や文献で構成生薬が違う)も、方剤学のややこしいところですね。(苦笑)

まあともかく、

香蘇散は風寒表証+気滞の薬で、現代ではストレスからくる肩凝りだの胃もたれだのといった、肝鬱や肝胃気滞によく使われる薬です。

小青竜湯は風寒表証+脇下の水飲の薬で、現代では「くしゃみ三回小青竜」な~んていう、実に胡散臭い謳い文句があって、花粉症によく使われる薬なんですが、

何も考えずに長期服用すれば徐々に内熱が籠っていき、別の病を形成します。(~_~;)

西洋薬と比べて、副作用がなくて眠くならないから助かるわ、な~んつって、冬から春に長期服用している患者さん、ホントに多いです。

升麻葛根湯は、小児の麻疹(はしか)の薬として有名で、肺胃の熱毒を叩く薬です。

これらを強毒性のインフルエンザに巧みに応用した訳ですね。

・・・まあいずれにせよ、よく後世派と言われる一貫堂ですが、古方派の使うような方剤も臨機応変に臨床応用していたことが分かります。

(そういえば後世派、古方派についても書いてなかったですね。いい機会なんでこれが終わったら書きましょう。)

次回、感染症に対する東洋医学の考え方を書きます。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.07

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

夏休みも開け、昨日から、東洋鍼灸専門学校での講義が再開しました。

前期の講義は、来週テストして終わりです。

おとといの講義は症例解説。

過去の北辰会の症例を解説しました。

数年前、最初に東洋鍼灸専門学校から講義依頼があった時、蓮風先生に

「鍼灸学生に、何かこれだけは伝えてほしい、というようなことはありますか?」

と伺った時、

「難病の症例を解説してやってくれ。多くの学生は、鍼灸でそういうことが出来るということを知らんだろうから。」

と言われたことがありまして、確かにそうだなーと思い、以来毎年、最後に難病の症例解説をやっております。

夜の方のクラスでは、質問を受けていたら実技をやる時間がなくなり、終わってしまいました。

・・・でも、それでいいのです。

実技練習というのは、やる気のある人はこっちがやれと言わなくても、空いてる時間で勝手にどんどんやります。

週に一回、授業の中の30分程度で実技練習をやったって、無駄とは言いませんが、正直全然不十分です。

技術というのは、毎日毎日、何時間も練習して、それを数年やって、やっと体が勝手に動くレベルになっていくものなのです。

・・・まあ、何が伝わったかは分かりませんが、何か伝わったんじゃないかと思います。

19日の水曜日は休みで、26日の水曜日から後期授業が始まります。

さて後期も、気合い入れていきます!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.01

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

本日も診療終了後は関西へ。

北辰会の定例会に出ます。

先週は夏季研修会に出ましたので、二週連続関西です。

日曜は定例会に出て、月曜は藤本漢祥院に研修のあと、関西の先生方と交流。

このパターンを、かれこれ15年近く続けています。

(もっと長く続けている先生もいらっしゃるでしょう。)

やっぱなんつっても、「継続は力なり」だと思います。

「努力に勝る才能ナシ」?

「好きこそものの上手なれ」?

・・・まあ何でもいいよ、鍼はおもしれえ。☆

ただそれだけだよ。(ΦωΦ)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、更年期障害様ののぼせとめまいで、数年前から定期的に通院されている患者さんが仰った。

この2,3年は、長いこと安定していたが、今年の夏前くらいから、軽いものの、少しメマイが出ているのが気になっていた。

やや怪訝に感じながら治療をしていたんですが、ある日、

「ヨモギ茶をやめて、麦茶に変えたら、ずいぶん調子いいみたい。」

と仰った。

この瞬間、

「あーなるほど!!チェックしとけば良かったーー!!!」

と、僕は思ったんですが、さあこれ、鍼灸師の皆さん、意味、分かりますか?

この患者さんに何が起こったか、即座に予測できますか??

ヨモギの生薬名は「艾葉(がいよう)」です。

性味は「苦・辛・温」、帰経は「肝・脾・腎」、効能は「散寒除湿・止痛・温経止血・袪湿止痒」、禁忌は「陰虚血熱」です。

まあ要するに、深い部分を温め、冷えによる痛みを止める効果がある訳です。

ポイントは「陰虚血熱」のものには禁忌で、冷茶として飲んだとしても、性質的には温める作用が強いことを意味しています。

「ヨモギ茶」というのは、ヨモギの煎じ液のようなものですね。

ヨモギの葉っぱを完全に乾燥させたものを、香りがたつまで炒ってから煎じるようです。

そして「艾葉」は何といっても我々にとって重要な、「お灸」の原料であります。

お灸は、ヨモギの葉の裏にある線維から製造します。

我らが東洋医学が、陰の治療が鍼(金属)だとすれば、陽の治療には灸を、そしてその素材として、数ある植物の中から、ヨモギを選んだんですから、

温める作用は相当強く、確かである、と考えていいでしょう。

それに対して、麦茶はどうかと言うと、「大麦」の種子を煎じたものであります。

大麦については以前書きましたが、生薬名としては「麦芽(ばくが)」と言われ、種子を発芽させた状態で使うようです。

これは性味は「甘・平」、帰経は「脾・胃」、効能は「健脾開胃・行気消食・舒肝・回乳(母乳の出をよくする)」、注意点は「回乳に働くので、授乳期」とあります。

(母乳が出過ぎちゃう可能性がある、ってことかな。)

・・・まあ要は、脾胃を調え、気の巡りをよくするものと思っていいと思います。

麦茶が冷やすのか、温めるのかについては、色々な考えがあるようですが、麦茶の製法については発芽した種子ではなく、種子そのものを水洗いして、

乾燥させたものを軽く焦げ目がつくまで炒って、それを煮出すようです。

ですので、寒熱についてはなかなか複雑です。

以前書いたように、「種子」を食べる、と考えれば陰分が強いかな、と思うが、それを乾燥させてしかも炒ってある、しかもそれを煎じた液体を飲む、

という話なので、陽に思いっきり傾けた種子を煎じた液体、と、思えます。

そいでまた、それをキンキンに冷やして飲むと美味いという。。。

(苦笑・・・まあ、”陰的な作用(気味)”のみを抽出した液体、と考えてもいいのかもしれませんね。)

寒熱に関してはそのように、微妙に調整してあるので、温めるとか冷やすという効能よりも、脾胃を調整する、気の巡りをよくする、ここが麦茶のいいとこでしょう。

・・・と、このように考えていくと、熱証の人が夏場にヨモギ茶を飲むよりは、麦茶の方がはるかに良さそうだ、となるわけです。

冒頭の患者さんは、私の診立てでは思いっきり陰虚で熱証(+大いに湿痰)です。

こういうことがあるので、患者さんが日々良かれと思って飲んだり食べたりしているモノには、注意を払わなくてはなりませんし、こちらから先手先手を打って誘導しないといけません。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

さて連休明け、さっそくガンガンやっております!!

清明院には、1年中、「咳」を訴えて来院される患者さんが見えます。

春先はのぼせて咳が出る、夏はクーラーで咳が出る、秋は乾燥で咳が出る、冬は風邪ひいて咳が出る。

・・・ってな感じ。

咳と言えば当然、東洋医学的にも最終的には

の病変なのですが、

「なぜ、肺の臓の病変が起こっているのか」

という「病因」と、そのメカニズム(機序)である「病理(病機)」を明確にしないと、上手に治療できません。

「病因病理」を含む記事 参照

(まあこういうこと言うと、アタマ固い人からあいつは疾医だ!対症療法ヤローだ!!って言って突っ込まれたらヤなんですが。。。)

患者は咳を止めてくれって言ってきてんだから、普通に考えて、まずは咳を止めることを全力でやるべきでしょ。

(もちろん体質と病因病理を踏まえてね。)

でもそこで、肺の臓に関する経穴ばっかり触っててもダメ、ということです。

・・・まあともかく、肺の臓の病変と言っても、色々あります。

「肝の臓」からくるもの、「腎の臓」からくるもの、「心の臓」からくるものなどなど。。。

その中で、意外と多いのが「胃の腑」の異常と関係しているものです。

かつてこのブログで述べたように、東洋医学の言う「胃の腑」というのは、「五藏六府」の中の「六腑」の一つであり、人体の中央(中焦)のど真ん中にあり、

「脾の臓」と一体化したような形で、飲食物(水穀の精微)の消化吸収とともに、気血の上下の昇降を調節しているという重要な働きを持ちます。

久々に言うけど、「肺の臓」はLungじゃないし、「胃の腑」はStomachではないことに大大大大前提として注意を払ってもらいたいです。

肺の臓と胃の腑は、気の生成に深く関わりますが、気の昇降運動のうちの「降」に大きく関わります。

その働きのことを、肺では粛降(しゅくこう)、胃では和降(わこう)なんて言われます。

この二つの臓腑の協調性が悪くなったものを「肺胃不和」なんて言います。

(夫婦関係の不和の”不和”です。)

この、気の昇降出入のうちの「降」に異常をきたした、というのが、「咳」という病変に対する、一つの東洋医学的な考え方です。

続く。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.01

患者さん各位

清明院、2018年8月の診療日時です。

臨時休診日、休診時間等も、全てこちらに告知してあります。

御予約の際は、予めご参照下さい。

◆毎週日曜日は、外来診療、訪問診療とも、終日休診となります。

◆毎週月曜日は、外来診療のみ、終日休診となります。

(※往診事業部は稼働しておりますので、初診、再診のご予約、ご予約変更のお電話は受付可能です。)

◆1日(水)は、院長が東洋鍼灸専門学校にて講義のため、外来診療は14時~、17時半~、18時半~からの3枠のみの診療となります。

(それ以外の水曜日については、学校が夏休みのため、平常通り診療いたします。)

◆火曜から金曜まで(水曜を除く)は14時から17時まで、土曜日は14時から15時は昼休みとさせていただきます。

◆8.14(火)は夏季臨時休診をいただきます。

以上、診療時間外の活動等で、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

清明院 院長 竹下有

2018.07.30

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 3 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)のポイント 続き

ここには脈診に関して、まだまだ重要なことが書いてあります。

① 知内者按而紀之.知外者終而始之.此六者.持脉之大法.

→体内の状況を知ろうと思えば脈を診ればいいし、外(経気の流れ)を知ろうと思えば始終を定めればいいよん。

春夏秋冬と内外の6つは、脈を診る上で意識しなければならない大原則でっせー☆

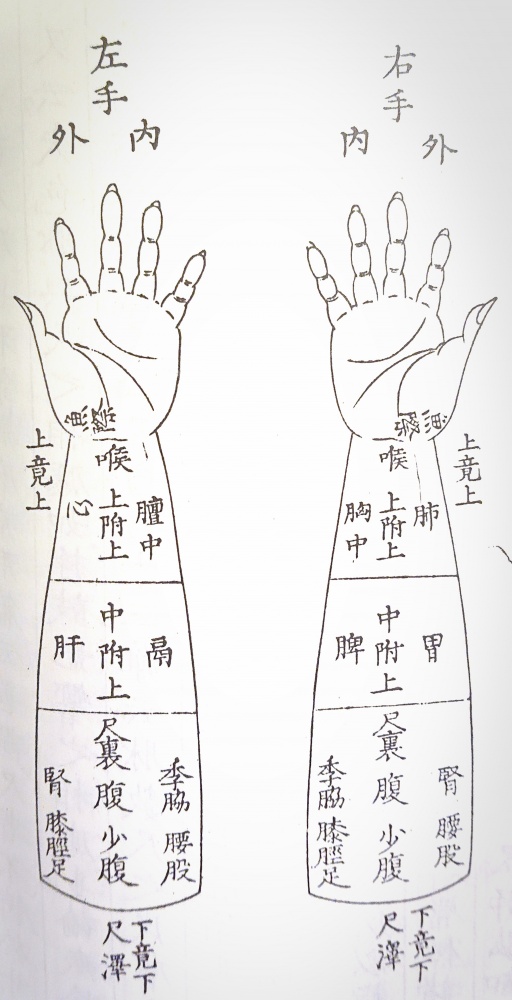

② 尺内兩傍.則季脇也.尺外以候腎.尺裏以候腹.

中附上.左外以候肝.内以候鬲.右外以候胃.内以候脾.

上附上.右外以候肺.内以候胸中.左外以候心.内以候膻中.

前以候前.後以候後.上竟上者.胸喉中事也.下竟下者.少腹腰股膝脛足中事也.

→脈の尺位の外側で腎の状態を窺い、内側で季脇の状態を、真ん中で腹部の状態を窺う。

左の関位の外側で肝を、内側で膈を窺い、右の関位の外側で胃を、内側で脾を窺う。

左の寸位の外側で心を、内側で膻中を、右の寸位の外側で肺を、内側で胸中を窺う。

脈診部位の前(掌側)で体の前半分を、後ろ(肘側)で後ろ半分を窺う。

寸位の掌側で胸から上の状態を窺い、尺位の肘側で下半身の状態を窺う。

〇

ここでは、②の理解が有名かつ重要だと思います。

東洋医学の脈診では、手首の橈骨動脈の拍動部を三部位に分けます。

それを掌側から「寸口(すんこう)・関上(かんじょう)・尺中(しゃくちゅう)」と呼び分けています。

(よく”寸・関・尺”と略されて呼ばれます。)

因みにこの「寸関尺」に関しては、遠藤先生のこの論文が参考になります。

②の文章に書かれているのは、この「寸関尺」の部位を、さらに細かく、内側から診たり、外側から診たり、真上から診たり、掌側から診たり、肘側から診たりする診方を紹介してくれているもの、

というのが一般的な解釈なんですが、日本の江戸時代、多紀元簡(1754?-1810)先生は違った解釈をします。

多紀元簡という人物 参照

彼は、代表著作である『素問識(そもんし)』の中で、これは「尺膚診(しゃくふしん)」のことであると、『内経』および王冰の中を列挙して解釈しています。

「尺膚診」については、ずいぶん前に書きました。

「尺膚診」について 14 参照

・・・まあ要するに、ここは手首の橈骨動脈の拍動部の事を論じているのではなく、前腕全体の診方のことを論じているんじゃないか、という解釈です。

↑↑このような図を使って、説明してくれています。

(『素問識』より)

多紀元簡先生の解釈(尺膚診)ももちろん参考にはなりますが、このように、橈骨動脈の脈診部分を内外上下からみる診方考え方が『黄帝内経』の時代にすでにあり、

そこに全身の各部位や五藏六府が投影されていることが、非常に興味深いところです。

東洋医学お得意の、

「局所は全体の情報を含んでおり、全体の縮図である」

というフラクタル的な考え方が炸裂しているわけであります。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.28

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 3 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)における脈診に関する記載部分

長々と、勿体付けるかのように語ってきましたが、ここで『黄帝内経素問』脉要精微論(17)における脈診に関するポイント部分を抜き出しますと、

①診法常以平旦.

→脈は色々な外的条件の影響を受けにくい、夜明けに診ましょうね。

②夫脉者.血之府也.

→脈っつうのは「血が集まるとこ」だよん。で、その血を動かしているのは「気」だよん。

③四變之動.脉與之上下.以春應中規.夏應中矩.秋應中衡.冬應中權.

→四季の移ろいは、脈に反映されるよん。春はコンパス(規)のように丸く、夏はさしがね(矩)のように端正で盛んで、秋ははかり(衡)の様につり合いが取れており、

冬はおもり(権)のように安定しているよん。

④四時爲宜.補寫勿失.與天地如一.得一之情.以知死生.

→脈が四季の移ろいとマッチしている状態がいい状態なのよん。そのアンバランスを的確に見分けて、補瀉を間違わなければ、人の生き死にを仕切ることが出来まっせ―。

・・・④、スゴイっしょ。(゚∀゚)

(竹下が勝手に意訳☆)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!