お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.06.18

ここ最近、梅雨らしい日々が続いております。

毎日毎日、ジメジメジメジメ・・・。

ドンヨリしてて、スッキリしませんねえ・・・。

こういう風に、文句ばっか言ってても仕方ないです。(苦笑)

しっかりと、このことの意味、体に与える影響を理解すれば、なんら恐るるに足りません。

このジメジメの正体は当然、「過剰な湿気」です。

つまり「空気中の余分なお水」です。

東洋医学では、体の内外で過剰になって、問題となるものを、「邪気(じゃき)」と呼び、健常な気血の流れを阻害するものとして、回避、排除の対象として位置付けます。

空気中の余分なお水のことは、東洋医学では「外湿(がいしつ)」と言います。

要は「外界の、水湿(すいしつ)の性質を持った邪気(じゃき)」という意味です。

これは、日本であれば梅雨時期のような、雨季に盛んになります。

それに対して、体内の余分なお水を、「内湿(ないしつ)」と言います。

要は「体内の、水湿の種類の邪気」という意味です。

・・・この、「外湿」が盛んな時に体調を崩すのは、もともと「内湿」の盛んな人です。

「内湿」が盛んな人は「外湿」の影響を受けやすい、これを、体の内外の邪気が合わさる、という意味で、「内外合邪(ないがいごうじゃ)」と言います。

(ここまでは、チョー簡単でしょ??)

ところが、その「影響の受け方」が、一様ではありません。

人によって違います。

頭が重くなる人、体全体が重くなる人、浮腫みが出る人、眠くなる人、イライラする人、体が痒くなる人、精神的に落ち込む人などなど、実に様々です。

これは、専門家の先生なら、なぜそうなるのか、聞けば教えて下さる筈です。

・・・で、これの対処法?

要は、体を乾かしゃいいんです。(笑)

過度の飲食控えて、入ってくる水湿を減らし、胃腸をいたわり、その上で汗かき、小便出し、大便出し、体内をスッキリサッパリ、サラッとさせることが出来れば、「THE・快適な梅雨」です。

・・・そんなことできない?

・・・じゃあー、鍼にくるしかないねえ。(笑)

「余分なお水」を含む記事 参照

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.05.31

いや~、毎日毎日、お天気がハッキリしませんなあ!

雨でジメジメしてみたり、寒かったり暑かったり、風が吹いたりと・・・。

毎朝、空を睨みつける人も多いのではないでしょうか。

以前、「肝の臓」と季節の関係を簡単に述べたことがあります。

・・・で、今日は、この時期に問題になりやすい、「脾の臓」と「湿気」の関係について述べてみたいと思います。

清明院でも、慢性的に「脾の臓」や「胃の腑」を患っておられる患者さんや、妊娠中でつわりが出ている患者さんなど、この時期は多少の悪化をみます。

カテゴリ 脾・胃 参照

しかし、鍼でキッチリと対処しますので問題ナシです。

「脾」って何ですか?シリーズで述べたように、「脾の臓」というのは、「胃の腑」と協調しながら、いわゆる人間が生きていく上で欠かせない

”消化・吸収機能”

を調節してくれています。

そして、この要となる「脾の臓」というのは、体内、それから体外(自然環境)の湿気(余分なお水)に弱いのです。

まあしかし、こうして読み返してみると、あらためて書くまでもなく、ありとあらゆる書き方で、すでに書いていますネ・・・。(笑)

という訳で、上記のリンクを、よくお読みください。<m(__)m>

ホントは今回は、五行の「土」と二十四節気とか、色々絡めてお話ししたかったんですが、いかんせん時間がない・・・。

・・・ですのでそれはまたの機会として、まあともかく、こういう時を比較的楽に乗り切るためには、

・水分を必要以上にとり過ぎない

・脂っこい物とか、刺激物とか、極端に熱いもの、冷たいものなど、胃腸(脾胃)に負担のかかるものを食べない

・軽くていいから手足を使った運動をする

・鍼にガンガン来る

で「決まり」です!(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.05.23

昨日、5月22日の日曜日は、代々木オリンピックセンターで行われた、(社)北辰会関東支部定例会に参加してきました!!

今回はワタクシ、朝から2時間、講義させていただきました。

内容は、「奇経八脈総論」です。

本当は今年の3月にやる予定だった講義が、例の大震災で流れ、一時はお蔵入りになりかけたものの、ついにこのたび、日の目を見たワケであります!

前日の土曜日は、清明院自体が忙しかった上に、夜は関東支部の役員講師の先生方、役員講師候補の先生方で集まって、前日勉強会・・・。

そのあとちょこっと呑んで寝てからの、朝一講義だったので、朝から妙なハイテンション・・・。(笑)

2時間、ほとんど”テンション高め”に喋り通しでございました。

なんか、会場は節電対策中だからなのか、メチャクチャ暑く、窓を開けても風も入らず、ミストサウナの中で講義している感じで、

それがかえって僕のテンションを高める結果となりました。(笑)

悪条件は、かえって闘争本能を高めます。

好条件なら好条件で、それはそれで普通にテンション高いんです。

つまり、僕の場合、いずれにしてもテンションが高い、ということになります。(笑)

・・・まあ、この講義のテーマである「奇経八脈」というのは、大変内容が深く、まだまだしゃべり足りない感じもあるので、

どれぐらい皆様に伝わったか分かりませんが、まずはアンケートを楽しみにしたいと思います。

(・・・とか言って、まったく反響なかったりしてネ!(爆))

午後は実技指導、「胃の気の脈診(いのきのみゃくしん)」。

ここでも、臨床コースをひと班担当させていただきました。

大変真面目な受講生の先生方で、私も指導しやすかったです。

最後は村上佳絵先生による症例レポート「アトピー性皮膚炎」でした。

言わずと知れた難しい病に、色々苦心しながらも、非常に真面目に、一生懸命治療している様子がよく分かる症例で、

最終的にはキッチリ結果も出しておられて、素晴らしかったと思います。

そして終了後はやっぱり酒・・・。

先輩方や後輩に、午前中の講義の感想を聞けて、非常にためになりました。

そんなワケで放電&アルコール充電で、有意義な週末。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.04.13

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「心包」って何ですか?

「心包」って何ですか?(その2)

「心包」って何ですか?(その3)

さあさあ、どんどんいきます!!

走り出したら止まりませんよ~!!!

☆「心包の臓」の歴史

「心包の臓」が歴史に登場するのは、東洋医学の聖典である、『黄帝内経(こうていだいけい)』です。

そしてここでもやはり、

”「心包の臓」は「心の臓」に絡みついていて、「心の臓」のガードマンである!”

ということで、重要視されています。

(『霊枢』経脈篇(10)、邪客篇(71)でございます。)

・・・しかし、面白いことに、この『黄帝内経』よりも以前の本には、「心包の臓」の経絡(けいらく)が載っていないのです。

(『陰陽十一脈灸経』『足臂十一脈灸経』でございます。)

・・・ここで、「経絡」というものについてサッとおさらい。

「経絡」というものについては、以前ごく簡単に述べました。

この中で述べているように、この経絡というものは「体を流れる”気”の通り道」、という理解でいいのですが、この通り道を分類すると、いくつか種類があります。

それについてもそのうち詳しく述べようと思っていますが、今は簡単に、

”六臓六腑それぞれの経絡が存在し、それが経絡の中心となる”

という風に理解しておいて下さい。

・・・つまり、全身には全部で12本の「気のルート」が存在し、それが人体の主要な臓腑(五藏六府)とかかわる「経絡」である、という訳です。

具体的に言うと、これまで解説してきた、「心の臓の経絡」、「胃の腑の経絡」、「腎の臓の経絡」・・・、という風に、12通りある、ということです。

そしてそれが、もともと「心包の臓の経絡」に関しては存在していなかった、ということです。

これは一体どういうことなんでしょうか。

なんで「心包の臓」だけ経絡が存在しなかったんでしょうか。

それは次回。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.04.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

地震の影響で、しばらく空いてしまいましたが、五臓六腑シリーズを再開しますよ~!!

忘れてないヨ!

やるっつったらやり遂げます!!

初志貫徹の精神。

・・・まあでも、このシリーズはみんなあんまり楽しみでもないかもしんないけどネ。(爆)

コメントの極端に少ない五臓六腑シリーズですが、ここにはけっこうスゴイことを書いているつもりなんです。

なので「読みたい人は」読んで下さい。

(苦笑・・・荒らしコメントは勘弁ネ。)

これは誰が読んでも分かるようにと、僕なりに計算した文章での、本格的な東洋医学の生理学の、根幹をなす部分の解説なんです。

ということで、これまでのお話・・・

それにしてもかなり空いたので、前回までの内容を忘れちゃってる人も多いかと思いますので、今回は前回までの内容を復習します。

前回までの話を簡単に箇条書きにしてまとめると、

1.「心包の臓」は五臓の「心の臓」とセット!

(だから”六臓六腑”と言わずに、”五臓六腑”と言う、というお話でした。)

2.古典において、「名前はあるけど、形はないもの」と言われていたりする!

(これは、あとで解説する「三焦の腑」と共通しています。)

3.働きとしては、”心の臓のガードマンであり代行”である!

(「心の臓」は一国の君主、「肺の臓」は大臣という3者の関係性でした。)

4.体を横に3つに区切った場合、「膈(かく)」という膜よりも上の、「上焦(じょうしょう)」という場所に存在する!

(「上焦」には他に心、肺の臓、「中焦」には脾の臓と胃の腑、「下焦」にはそれ以外のほとんどの臓腑が存在します。)

という4つのポイントを示しました。

(覚えてましたでしょうか??)

・・・次回は「心包の臓」の歴史に触れようと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.02.20

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎」って何ですか?(その11)

「膀胱(ぼうこう)」って何ですか?

「膀胱」って何ですか?(その2)

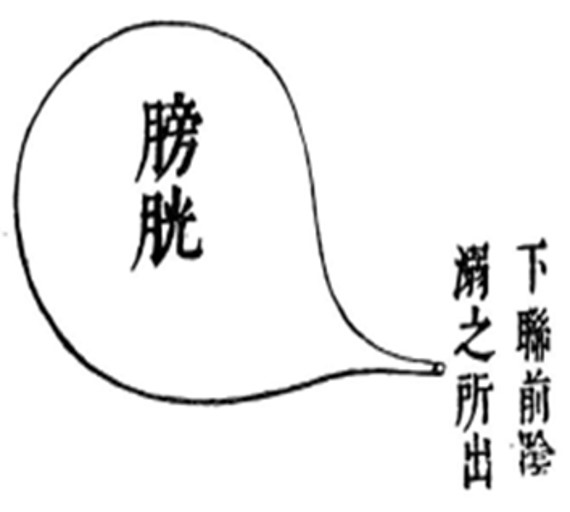

前回、「膀胱の腑」の図をお見せしました。

今回もお見せします。

(笑・・・何気にこの図、好き。なんか可愛いらしいんでね・・・。)

・・・今回は、コレの働きについてです。

見ての通り、「膀胱の腑」というのはこのような袋状のカタチをしている、と考えられており、ここに、老廃物としての尿(小便)を溜め込んでいます。

図を見て分かるように、東洋医学の言う「膀胱の腑」には、尿が出ていく「出口」はあっても、「入口」が見当たりません・・・。

西洋医学的な「膀胱=bladder」では、「腎臓=kidney」から「輸尿管(ゆにょうかん)」という管で直接物理的に連結して繋がっており、

その管を通って、尿のもとが膀胱に流れ込む、とされます。

東洋医学の「膀胱の腑」では、「腎の臓」との間に深い関係は認めるものの、物理的な連結は強調していません。

(というか、どーでもいいわそんなこと、ぐらいのスタンスです。(苦笑)少なくとも明の時代までは。)

中国でも清代くらいになると、膀胱の腑に上口があって、腎の臓と管で連結していること思わせる図も出てきます。

(『古今図書集成医部全録』参照)

・・・上口がない、となると、尿は一体どこから、この袋に入ってくるんでしょうか。

これはなんと、「小腸の腑」と「大腸の腑」の間あたりから”しみこむように”入ってくる、と考えられています。

東洋医学では小腸と大腸の連結部分のことを「闌門(らんもん)」と言い、その位置はおへその少し上あたりだとしていますが、ちょうどその部分が、

膀胱の腑のてっぺんの部分にあたり、そこから不要な水分が浸み込んでくるのだ~、という、ユニークな考え方です。

「大腸の腑」「小腸の腑」については、

「小腸」って何ですか?(その5)

「大腸」って何ですか?(その6) 参照

僕は学生時代、これを初めて聞いた時、

「ンなあほな!!」

・・・というよりは、

「なんちゅーユニークな発想なんだ!!東洋医学面白ーい!」

と思いました。

(笑・・・ここで、道が分かれるネ。人生の道が。)

古代中国人なりに、「半透膜」みたいなものを意識していたんだなあ、と感心したのを覚えています。

「小腸の腑」、「大腸の腑」シリーズで述べたように、口から入って、「胃の腑」に落ちた飲食物は、栄養分や水分を取られながら下へ下へと運ばれます。

そしてこの、消化吸収の働きの支えになっている中心人物が「脾の臓」でありました。

カテゴリ 脾・胃 参照

そして、とりわけ「水の移動」を助けているのが、ついこないだ書いた「腎の臓」でありました。

「大腸の腑」「小腸の腑」という管の中を通過していく、飲食物の中の”水分”は、「腎の臓」の働きによって、必要なお水は全身を潤し、

不要なお水は「膀胱の腑」の中に浸み込むように溜まっていき、ある程度たまると、トイレへと行くのです。

・・・まあ言わば、ドリップコーヒーみたいなイメージですな。

(笑・・・この表現、やだ??)

このように、お腹の中では、色々な臓とか腑が、複雑に関わり合いながら、我々にとって日々の当たり前の、

「食べて、飲んで、出す」

という機能を維持しているのです。

つづく

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.02.05

いや~、ついこないだ、「大寒」の話をしたと思ったら、もう「立春」です。

早い早い・・・。

コワいコワい・・・。(苦笑)

「大寒」とお餅 参照

・・・立春過ぎると、徐々に何となく春めいてきます。

そこで、

さあこれから新緑の気持ちイイ季節だ!

と考えるか、

はあー、花粉症の辛い季節だー・・・、

と考えるか、ここですでに大きく分かれますね。

人生が。

人生そのものが。(苦笑)

ところでこの「立春」、その前日の2月3日が「節分」と言われ、これまた奇妙な風習がありますね。

1.豆まき

2.イワシの頭を柊(ひいらぎ)の枝に刺し軒下に飾り魔よけ

3.恵方巻きを恵方を向いてまるかぶり

・・・まあ他にもあるようですが、とりあえずこれ、皆さん知ってましたでしょうか。

1.は僕自身が小さい頃に実家でやっていましたし、2.は往診の高齢の患者さんがやっていて、初めて知りましたし、3.は最近妙にコンビニが流行らせている感じがありますね・・・。(笑)

客観的に冷静にみると、奇妙極まりない風習ですよね・・・。(笑)

今日はこれについてサクッと調べた内容を、コンパクトに纏めてみました。

Wikipediaによれば、もともと、立春、立夏、立秋、立冬(四立)の前日はすべて「節分」と呼んでいたようですが、現在では立春の前日のみを「節分」と呼ぶようになっているそうです。

これは、旧暦では春の始まりの立春は新年の始まりであり、他の節分と比べて特別だったから、ということらしいです。

・・・それぞれの意味づけについては、

1.の豆まきについては、もともと一年の始めに無病息災を祈念する風習は、奈良時代に中国から伝わったとも言われるそうで、また古来から日本では豆や米には霊力が宿るとされ、

これを鬼に投げつけることで鬼を祓い、福を呼び込み、終わった後は自分の年齢と同じか一つ多くの豆を食べることにより、無病息災となる、と言われているらしいです。

・・・ここで、

「いやいや、じゃあ80過ぎの人とかどーすんの・・・? 80個も豆食べたら、かえって胃腸に堪えそうなんですけど・・・。」

という疑問がわきますが、ここはなかなか都合がよくて、その場合は、「福茶(ふくちゃ)」といって、年の数の豆にお茶を注いで飲めばよい、とのことです。(笑)

そして2.のイワシの頭と柊の枝については、柊の葉の棘と、イワシの頭の臭いで鬼がいやがって逃げ出すから、とのことです。(笑)

(・・・おいおい、オニ、やたら弱くないか?という気もしますが。)

さらにこの1.と2.はセットになっており、2.の風習で逃げ出した鬼に対して、追い打ちで豆をぶつける、という考え方もあるらしいです。

鬼としては、新年早々、棘を刺され、くさい臭いを嗅がされ、たまらず逃げたところに、豆をぶつけられる訳です。(笑)

・・・オニの気持ちを考えると、極めていたたまれない風習です。

そして3.の恵方巻きについては、発祥の地は大阪とも愛知とも言われ、節分の日の夜に、その年の恵方(えほう・・・おめでたい方角)を向いて、

太巻きをまるかぶりすると、いい年になる、という風習だそうです。

”巻きずし”は、福を巻き込み、切らずに”まるかぶり”するのは、縁を切らない、そして寿司の具は”七福神”にちなんで7種類、とのことです。

これの歴史については、関西の商人が広めたという説を知っていましたが、何やら他にも、諸説あるようですね。

(Wikiに詳しいです。)

・・・ところでこの、「恵方」ってどうやって決まるんでしょうか。

「恵方」とは、陰陽道のいう歳徳神(としとくじん)のいる、縁起のいい方向、という意味で、これはその年の十干(じっかん)で決まるようです。

今年(2011年)は辛(しん:かのと)の年なので、恵方は丙(へい)の方角となります。

今年の恵方はテレビなどでは簡単に16方位で南南東、と言われていましたが、正確に言うと「丙(へい)」の方角、となり、正確には南南東、

というより32方位で南”微”東、つまり16方位で言う南南東より7.5°南寄りが、正確な恵方なんだそうです。

だから多くの人は、間違えて少し(7.5°)東を向いて”まるかぶり”してしまっている恐れがあります。

やるからには、気を付けたいものです。(苦笑)

・・・僕は意外とこういう細かい話もキライじゃないです。

十干、十二支についても、そのうちこのブログで解説してみたいものです。

まあこのように、日常のちょっとした風習から、思わぬ東洋的な学問にぶち当たることはよくあります。

北辰会の橋本浩一先生が研究されている内経気象学にも、こうやって

日常の風習~暦(こよみ)~その年の運気~気象学~人体との関わり、

という流れで入っていくのも、意外と面白いかもしれませんネ。

◆参考・引用サイト

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.12

いや~しかし、毎日毎日、なかなかの寒さが続いておりますナー。

(昨日、少々カタイ話だったんで、今日はサラッと軽~く行きましょう。(笑))

・・・という訳でここ最近、清明院にもカゼひきさんが多く来院されております。

今さらながら、知らない人のために一応言っておきますが、カゼに鍼はよく効くんですよ。

今さらながらネ。(苦笑)

ちなみにこのことは、以前に何度もこのブログで書いております。

カゼひきの患者さんに、カゼをひいた前後の状況をよくよく聞いてみると、寒さ対策が甘いことが非常に多く見受けられます。

まずはここをキッチリおさえておいていただくことが、どう考えても重要です。

「ホンイキで」「オオマジで」寒さ対策をすることをお勧めします。(笑)

・・・近年、自然界の気象変動は激しいです。

異常気象、異常気象と、言われるようになって久しいです。

しかし、大自然の気象の問題を、我々一般人の力で変えてしまうことはなかなか出来ません。

だから自分たちの側で「過ごし方そのものを」工夫するしかないんです。

・・・まず、風邪をひいた人、ひいてなかなか治らない、という人の話を聞くと、圧倒的に多いのが「足腰の冷え対策の甘さ」です。

(特に女性)

やはり、おしゃれにスカート履きたくても、ここは我慢してズボンでいくべきです。

下着も、ババシャツ、腹巻き、タイツ等々、頑丈かつ完璧にガードするべきです。

男性の場合も、腹巻きや、ズボン下をはいてでも防寒するべきです。

カゼで寝込んじゃったら、おしゃれも仕事も出会いもへったくれもないんですから。

室内の仕事で暖房が効いてて暑いからヤダ、という方は、通勤の間にキッチリ防寒出来るような工夫をするべきです。

(ダウンコートなどの超強力なアウターとかネ。)

・・・東洋医学の言う冷え(寒邪)というのは「下(下焦)」から入る、と言われます。

冬場のカゼを予防するにあたって、下半身の冷え対策は基本中の基本なのです。

・・・次に多いのが、飲食の不摂生です。

年末から、忘年会、新年会と、暴飲暴食をする機会はみんな普段より多かったはずです。

この間「七草粥」の話題で書いたように、それを修正し、胃腸を休ませなければいけない時期に入っているにもかかわらず、

刺激物や脂っこい物の過食をやめない、その結果、胃腸が弱り、冷えに抵抗する力が弱り、カゼをひく、というパターンです。

なぜ七草粥を食べるのか 参照

・・・またこれ以外にも、過度の精神的なストレスや睡眠不足、または間違った養生法なんかが、

カゼをひく、あるいはこじらす原因になっていることが少なくありません。

・・・結局、カゼなんてもの自体は、日頃の養生と、もしひいてしまったとしても、適切な対処さえすれば、どうってことないものがほとんどです。

なぜ、カゼは「かかる」ではなしに「ひく」と表現するのか、考えてみたら分かります。(苦笑)

カゼは昔からの認識として、自分で「ひく」んです。

そして適切に対処しないから「こじれる」んです。(苦笑)

自分の体質を正しく認識し、その上で万全に対策し、もしひいてしまっても、鍼と養生をしてすぐに回復し、ぜひ快適な冬をお過ごしください。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.09

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

1月7日は「七草粥」を食べる日ですね。

もう2日ほど経ってしまいましたが、たまには雑学シリーズを書いてみたいと思いますので、今回は比較的タイムリーな「七草粥」の話題にでも触れておこうかな、と思います。

毎年、1月7日を人日(じんじつ)の節句と言います。

これは、1年に5回ほどおとずれる、五節句の一つです。

◆五節句

1月7日 人日(じんじつ)の節句(七草)

3月3日 上巳(じょうし)の節句(ひな祭り)

5月5日 端午(たんご)の節句(こどもの日)

7月7日 七夕(たなばた)の節句(七夕祭り)

9月9日 重陽(ちょうよう)の節句(菊の節句ともいう)

節句というのは、季節の節目に、年中行事を行う日のことで、江戸時代以降に民衆に根付いた、日本の風習、文化であります。

古代中国では、正月の1日から7日までの間は、その日に定めた動物を殺さないようにする風習があり、正月の1日は鶏、2日は犬、次は豚、次は羊、・・・ときて、

それぞれその日はその動物を殺さないように、と定め、7日目には「人」ということで、受刑者に刑罰を与えないようにする風習があったと言われます。

(古代人の自然に対する畏敬の念が、なんとな~くうかがえますね。(笑))

そしてその7日目を祝い、7種の野菜を入れたスープを飲むという風習が中国にはあり、それが日本に伝わって、現在の「七草粥」になった、と言われているそうです。

”七草”の内訳はセリ・ナズナ・スズナ・スズシロ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザの7つで、これらは田舎に行けばそこら辺に生えてるようなものばっかですネ。(笑)

まあこれらを刻んで、薄い塩味のおかゆに入れて食べて、おせち料理でくたびれた胃腸を休めつつ、冬場に不足しがちな野菜をとろうぜ!

・・・ってことで、自然を敬いつつも、実益を兼ねた風習として、今日まで残っているわけなんですね。(笑)

清明院にも、年末年始にダラダラごろごろ、食っちゃ寝、食っちゃ寝し過ぎて、胃腸をいためておられる患者さんが多数お見えになっております。

(まあ、僕も人のこと言えないけどネ。(苦笑))

・・・僕はそんな患者さんには、自然への畏敬と実益を兼ねた日本人の風習、「七草粥」をおすすめしております。

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

「腎」って何ですか?(その4)

「腎」って何ですか?(その5)

「腎」って何ですか?(その6)

「腎」って何ですか?(その7)

年末年始でなんやかんやと忙しくしてるうちに、随分と空いてしまいましたが、続き、いきま~す!!!

☆「腎」と生殖

前回、「腎の臓」は”求心性”の働きを持った臓である、というお話をしました。

ところでこの表現、少し分かりにくかったかも知れませんので補足します。

・・・このシリーズでこれまで長々と解説してきているように、五臓六腑にはそれぞれ働き、役割があります。

「臓」と「腑」に関して大ざっぱにいうと、

「五臓」の方は”何かを貯め込む”、という働きが多く、

「六腑」の方は”何かを通す、あるいは洩らす”、

という働きが多いです。

つまり、「五臓」の場合は、

「肝の臓」は「血(けつ)」や「魂(こん)」を蔵(ぞう)し、

「心の臓」は「神(しん)」を蔵し、

「脾の臓」は「意」や「思」を蔵し、また、「胃の腑」と協調して一時的に飲食物を蔵し、

「肺の臓」は「気」や「魄(はく)」を蔵し、

そして今解説している「腎の臓」は「精」や「志」を蔵する、

といった具合であり、「六腑」の場合は、

「胃・小腸・大腸の腑」は飲食物を通し、

残りの3つはまだ解説してないけど、

「胆の腑」、「膀胱の腑」は胆汁、尿を一時的に溜めますが、結局は洩らしますし、

「三焦の腑」も、一面、体の中の”お水”の通り道であります。

(この3つについても、詳しくはいずれ解説します。)

・・・まあこのように、「臓」と「腑」でまずはおおざっぱに働きが分けられ、さらに五臓六腑それぞれに個別の働きがある中で、

比較的「腎の臓」の働きというのは目立って”求心力”(引き集める力)が強い、ということです。

そして「腎の臓」は、人間の生殖機能に大きく関わります。

前置きが思いのほか長くなっちゃったんで、続きは次回。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!